『花あしび』堀辰雄

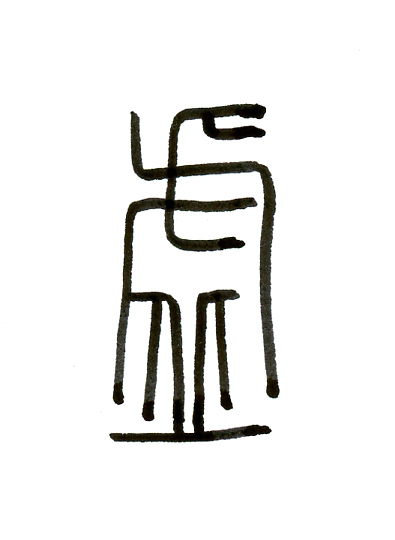

胡蝶の夢

“昔は莊周夢に胡蝶と爲る、栩々然(タノシム貌)として胡蝶なり。自ら喩んで志に適するか(欣々トシテ得意)、周たるを知らざるなり。俄然として覺むれば即ち蘧々然(目サメタル貌)として周なり。知らず、周の夢に胡蝶と爲るか、胡蝶の夢に周と爲るか。周と胡蝶とは、卽ち必ず分あり。此れを之れ物化と謂ふ(莊周ト蝴蝶ト固ト分アリ、是ハ是ニシテ彼ニ非ズ彼ハ彼ニシテ是ニ非ズ彼此ヲ⿑クスレバ則チ化ス孰カコレ周孰カコレ蝴蝶、彼此⿑クシテ卽チ是非ヤム)。”

(『莊子』「⿑物論」田岡嶺雲 和譯)

いま田岡嶺雲譯で『莊子』を讀んでゐて、先日「內篇」を讀み了つたところです。嶺雲の注がとても良いですね。讀みすゝんでゆくのがたのしいです。

『莊子』を讀んでゐると、數々現在つかはれてゐる言葉の語源に出遇ひ、はつとさせられます。あらためて、しつかりと古典を讀まないといけないなあ、とつよく感じてゐるところです。

折にふれて『莊子』や『老子』を讀むことで、「無爲自然」の境地に念を致すことは、現代人にとつて大切なことなのかもしれません。この悠大な世界が、時に「有爲」に執はれすぎてゐる己が在ることを気づかせてくれます。

橋玄 曹操を評す

“玄 太祖に謂つて曰く、「天下將に亂れむとす、命世の才に非ずむば濟ふこと能はざらむ。能く之を安ぜむ者は、其れ君に在らむか!」”

『三國志 魏書 武帝紀第一』

玄:太尉であつた橋玄

太祖:曹操

命世の才:天命を受けて世を治める大才、といつてよいであらうか

今年は『私家本三國志名文抄』といふやうな本を書いてみたいと意つてゐます。『正史三國志』には心を撼かす名文がたくさんあり、それらの中から僕の好きな言葉を撰んで舊字體・舊假名遣で抄譯してゆく豫定です。

三國時代の中心人物は何と言つても、超世の傑、魏の曹操でせう。その曹操を中心にして、あの激動の時代の魅力を讀者と共に味はふことができたらいゝな、と考へてゐるところです。出版することになつたらまたご紹介したいとおもひます。

『ドビュッシーとの散歩』

“ドビュッシーは、崩壊しつつあった機能和声にかわるものとして、東洋的な音階や美意識をよりどころにした。ちょうど西洋美術が浮世絵に学んだように、ドビュッシーもまた、絵画でいえば遠近法にあたる機能和声をできるだけあいまいにして、ほわんと宙に浮いているような音楽を書こうとしたのだ。

欧米のピアニストがドビュッシーを弾くと、せっかく作曲家が平面的な音楽をめざしているのに無理矢理立体的にしようとして妙なことになることが多い。

ドビュッシーの美意識にぴったりはまるのは、むしろ私たち東洋人の感性なのだ。”

(『ドビュッシーとの散歩』青柳いづみこ』)

いま每日ドビュッシーを聽いてゐます。

「Clair De Lune(月の光)」や「Arabesque(アラベスク)」など魅力的な曲がたくさんありますね。

これからフランスの文學、繪畫、音樂に積極的にふれていかうと意つてゐて、音樂では先づDebussyをよく知りたいと欲つてゐます。

この本はその初めの一步として最適であつたと思ひます。青柳さんの文體と、その輕妙な閒にのせられて、心地よく、また興味深く最後まで讀むことができました。

ほかにも多数の著作があるやうなので少しづつ讀んでいかうとおもつてゐます。

閏皐月辛卯

『ポウ 詩と詩論』

“凡そプロットと名づけられるほどのプロットならば、まだ何も書き始めない前に、旣にその結末まで推敲し完成してゐなければならない。結末を絕えず念頭に置いてゐてこそ、我々は幾多の揷話と、殊に全體の調子とを、意圖の展開に與からしめることによつて、プロットに結果、或は原因の必然性を與へることが出來るのである。”

(『ポウ 詩と詩論』「詩作の哲理」葉河憲吉 譯)

奈良の古書店でみつけた本です。100円位で賣つてゐたので、卽、買ふことにしました。歷史的假名遣と舊字體で書かれたものは貴重なのに、こんな捨値で賣つてゐるなんて......(笑)ほんたうに幸運でした。

手に入れて讀みはじめてからかなり時が經つのですが、やつと最後まで讀了することができました。

エドガア・アラン・ポオの詩論、とてもおもしろかつたです。これまでに多くの人々が讀み繼ぎ、そして多大な影響を受けてきたのでせう。現代の文學を理解する爲に缺かすことのできない書の一つですね。

𨳝皐月己丑

『伊豆の踊子』

“私が讀み出すと、彼女は私の肩に觸る程に顏を寄せて眞劍な表情をしながら、眼をきらきら輝かせて一心に私の額をみつめ、瞬き一つしなかつた。これは彼女が本を讀んで貰ふ時の癖らしかつた。さつきも鳥屋と殆ど顏を重ねてゐた。私はそれを見てゐたのだつた。この美しく光る黑目がちの大きい眼は踊子の一番美しい持ちものだつた。二重瞼の線が言ひやうなく綺麗だつた。それから彼女は花のやうに笑ふのだつた。花のやうに笑ふと言ふ言葉が彼女にはほんたうだつた。”(『伊豆の踊子』川端康成)

來月からしばらく伊豆に滯在する豫定なので讀んでみました。この名編を讀んでから行く伊豆にどういふ出會ひがあるのか、いまからたのしみにしてゐるところです。

本文中に、主人公の「私」が「踊子」を眺めてゐるときの描寫に、“(前略)私は心に淸水を感じ、ほうつと深い息を吐いてから、ことこと笑つた。”といふ一文があります。上の引用文を讀んでゐると、正に“ことこと笑”ひたくなるやうな淸々しい氣持ちになります。

また一つ心を滌つてくれる名文にふれることができうれしくおもつてゐます。

『藝術論』

いまアンドレ・ジイドの藝術に關する評論集『藝術論』を讀んでゐます。河上徹太郎さんが編譯したもので、昭和二十二年に出版された本です。先日岡山の「万歩書店」本店で見つけたんですが、シンプルな装丁で気に入つてゐます。

その二番目に錄されてゐる「藝術の限界」といふ、一九〇一年にジイドが畫家に向けて話す爲に用意した草稿に次の言葉があります。

“自然界では、何物も孤立も停止もしてゐない。すべてが持續してゐる。人間は自然界に、美を提出し、之を試す。すると自然は忽ちこれを摑みとつて、處理する。そしてここに私が上述した事とは反對な事が起るのである。卽ちここでは人間は自然に從屬してゐるが、藝術作品では反對に人間が自然を征服してゐるのである。──「人間は提出し神は處理する」と言はれてゐるが、これは自然に於ては正しい。しかし私は、今述べた對立を、次の樣に約言しようと思ふ。卽ち藝術作品にあつては、反對に神は提出し人間は處理する、と。藝術作品の製作者を以て任ずる人たちで、この事實を意識してゐないものは、みな、何はともあれ藝術家とはいへないのである。

ここで諸君が、この言葉を兩斷し、その切斷した公式の何れか一つを、自己の信條として取上げて見れば、諸君は性懲りもなく爭つてゐる藝術上の二つの大きな邪說を手に入れることが出來るのである。この二つの對立は、彼等の說を統一するそのことから、卽ちただそれ等が互ひに相剋し消滅することのみから藝術は生まれるものだといふことを理解しようとしないために起るのである。

神は提出する、これが自然主義であり、客觀主義である。其他何と呼んでもよろしい。

人は處理する、これが先驗主義であり、理想主義である。

神は提出し、人は處理する、これが藝術作品である。”

この最後の「神は提出し、人は處理する、これが藝術作品である」といふことが、これから、この二十一世紀を生きてゆく上でとても大切なことなんぢやないかなあ、と念ふんですよ。

神(自然)のみ、人のみ、ではなくてね。

ジイドのこの考へが發表されてからかなり經ちますけど、現代に於いていま一度熟考しなくてはならないことだと思ひますね。

まだすべてを讀んだわけではありません。他のものも樂しみにしてゐるところです。

陰翳禮讃

“が、美と云ふものは常に生活の實際から發達するもので、暗い部屋に住むことを餘儀なくされたわれ/\の先祖は、いつしか陰翳のうちに、美を發見し、やがては美の目的に添ふやうに陰翳を利用するに至つた。事實、日本座敷の美は全く陰翳の濃淡に依つて生まれてゐるので、それ以外に何もない。西洋人が日本座敷を見てその簡素なのに驚き、唯灰色の壁があるばかりで何の裝飾もないと云ふ風に感じるのは、彼等としてはいかさま尤もであるけれども、それは陰翳の謎を解しないからである。”(『陰翳禮讃』谷崎潤一郎)

陰翳、そのうちに日本美あり。

厠、座敷、蒔絵、漆器などについて考察し、また西洋人と日本人の照明(光)に對する感覺のちがひについても種々と書かれてゐます。比較文化論として今日に於いてもとても興味深いものだと思ひます。

谷崎さんのかういふ日本文化についての文章好きだなあ。

主術

衆人の智に乘ずれば、則ち天下も有つに足らざる也、專ら其心を用ふれば、則ち獨身をも保つこと能はざる也。是故に、人主は之を覆ふに德を以てし、其智を行はずして、萬人の利とする所に因る。夫れ(人主は)踵を天下に擧げて(百姓は)利とする所を得、故に百姓、之を上に載せて重しとせざる也、之を前に錯きて害とせざる也、之を擧げて高しとせざる也。之を推して厭はざる也。主道は員なる者なり。運轉して端なく、化育すること神の如く、虛無因循して、常に後れて先だたざるなり。臣道は方なる者なり、論ずること是にして處すること當り、事を爲せば先づ倡へ、職を守ること分明にして、以て成功を立つる也。是故に、君臣、道を異にすれば則ち治まり、道を同じくすれば則ち亂る。各其宜しきを得、其當れるに處れば、則ち上下以て相使ふこと有る也。夫れ人主の治を聽くや、心を虛しくして志を弱くし、淸明にして闇からず、是故に、羣臣輻湊して竝び進み、愚治賢不肖となく、其能を盡さざる者莫ければ、則ち君は臣を制する所以を得、臣は君に事ふる所以を得て、國を治むるの道明かなり。

(『淮南子』「主術訓」)

大は世界全体(天下)の政治から小は一地方の會社まで、リーダーの道、部下の道には不變の要諦があるのではないでせうか。この言葉は今の世に於いてもその儘通ずることだと思はれます。

「君臣道を同じくすれば亂る」とは常々感ずるところです。實行は容易ではありませんが指針の一つとしたいところです。

※和譯は國譯漢文大成より。譯者注により衍文と臆はれるところを略してゐます。

『現代の學生層』

今日僕等の周圍に提供されてゐる莫大な知識の堆積と、無秩序な事態の樣相に銳敏であれば、僕等の內憂の力が絕えずさういふものに應ずる爲に浪費されざるを得ない。さういふ新らしい時代の不運を逃避してはならぬ。僕等はたつた一つの的を射拔くのに十年前の⾭年が思つてもみなかつたほど澤山の矢を射ねばならぬのである。今日、心の浪費を惜しむものは何事も成就し得ないと僕は考へてをります。

大切な事は、矢といふものはいくら無駄に使つても決して射る矢に缺乏を感ずるといふ事はない、さういふ自信を持つ事です。矢は心のうちから發する、そして人間の心といふものはいつも誰の心でも無限の矢を藏してゐる、さういふ自信を得る事です。

(『現代の學生層』小林秀雄 昭和十一年六月)

二十一世紀といふ知識や情報の氾濫した今日に於いても、まつたくおなじことがいへるのではないかと思ふ。

僕等は日々錯綜した知識や情報の渦の中で溺れてしまはぬやう必死にもがいてゐる。しかしさうした荒海をものともせず、絕えず心の矢を發しつづける人のみが彼方の的を射とめることができるであらう。

心の浪費を惜しんでゐてはなるまいと念ふ。

振亂

天下の民に長たる、其の利害、此の論を察するに在り。攻伐と救守は一實なり。而るに取舍人ごとに異なり、辨說を以て之を去り、終に定まる所無し。

論固より知らざるは、悖れるなり。知れども心を欺くは、誣ふるなり。誣悖の士は、辨なりと雖も用無し。是れ其の取る所を非として、其の非とする所を取るなり。是れ之を利せんとして反つて之を害するなり、之を安んぜんとして反つて之を危くするなり。天下の長患を爲し、黔首の大害を致す者は、若き說を深しと爲す。夫れ天下の民を利するを以て心と爲す者は、此の論を熟察せざる可からざるなり。

夫れ攻伐の事は、未だ無道を攻めて不義を罰せずんば有らざるなり。無道を攻めて不義を伐つは、福これよりも大なるは莫く、黔首の利これよりも厚きは莫し。之を禁ずる者は、是れ有道を息めて有義を伐つなり。是れ湯武の事を窮して桀紂の過を遂ぐるなり。

凡そ人の無道不義を爲すを惡む所以は、其の罰の爲めなり。有道を蘄め有義を行ふ所以は、其の賞の爲めなり。今無道不義存す、存するは之を賞するなり。而して有道行義窮す、窮するは之を罰するなり。不善を賞して善を罰し、民の治まらんことを欲するは、亦難からずや。故に天下を亂し黔首を害する者は、若き論を大なりと爲す。

(『呂氏春秋』孟秋紀第七「振亂」)

・振亂ー亂世を救ひ正すこと

・黔首ー人民のこと

・湯武ー商(殷)の湯王と周の武王、古の聖王で、ふたりは王朝を創始した

・桀紂ー夏の桀王と商の紂王(受)、自らの暴政によりそれぞれの王朝を滅ぼした

この論旨は、攻伐を懲罰や制裁などに讀みかへてみれば、いまの世でもそのまま通ずることである。

信賞必罰行はれず、故に紛爭息まず。

歷史に鑑みれば、それはいつの世も同じことであらう。

天下を亂し人々を害さんとする者の如何に多いことか。

秦の始皇帝の暴政前に天下を一匡し、善政・恵政を布いた呂不韋。その人が心血を注いで後世に遺した、經世の書が『呂氏春秋(呂覧)』である。

この論の重み、誠に熟察せざるべからざるなり。

*この和譯は國譯漢文大成からの引用であるが、譯者注により一部原文を改めてゐる

『空に動く灯』

(『空に動く灯』川端康成 大正十三年)

この言葉にはとても大切な眞實があると意ふ。

現代は唯物主義があまりにも橫行してゐて、多くの人々は物事の半面しか見えてゐない、見ようとしてゐないんぢやないかな。融即といふことが忘れ去られてしまつて、気づかぬ中にどんどん心が貧しくなつてきてゐる。

自然界と人間界の融即、もう一度其處へゆかなければならないんぢやないかな。

空に動く灯、それを再び我々の心にともさなくては──

古の人々は、慥かに多元にして一元の世界に住してゐたのだと懷ふ。

「すべての藝術に」

(『文學に志す人に』「すべての藝術に」武者小路實篤)

藝術家のみならず、政治家・學者・メディアにも噓物が本當に多い氣がする。

藝術と醜術を混同してゐる謂はゆるアーティスト。

治國を算數か何かと勘違ひしてゐる政治屋。

空理空論をふりかざしては厚顏無恥をさらす學者やジャーナリストたち。

國民を愚弄するにも程がある。

いつまでもその鍍金が剝がれないと憶つてゐるのなら大閒違ひだ。

本物はいつでもほんの一握り。

日々嘆息しては呆れるばかりである。

「文學に志す人」

“自分は自分の顏で生きることに滿足することが必要である。決して自分以外の人間になる必要はないのだ。そして修業してゆけば、その修業が本氣で何年もつゞけば、その人はいつのまにかものになるものだと自分は信じてゐる。

自分を變化させることに熱心で、自分を築き上げることに不熱心なものは、遂に元も子も失なふことがある。注意すべきである。(昭和十七年八月三日)”

『文學に志す人に』武者小路實篤

自分を見失はないこと。

一日一日微を積み、學ぶことをやめないこと。

どの道をえらんでも同じこと。

信而好古

“子曰く、述べて作らず、信じて古を好み、竊かに我を老彭に比す”

『論語』述而第七

信じて古を好む。

先づ信ずる、といふことから哉める。

僕もやはり信じて「古」を好む人間かな、と念ふ。

無論、孔子のやうな偉れた人ではないけれど。