三ケ日滯在記

「猪鼻湖より湖西連峰を望む」

“夕暮れどきの浜名湖ほど美しいものはない。

湖西連峰のむこうに落ちてゆく太陽の赤みを帯びた光が、青い湖面にきらめき散って、夜の色に渾融するまえの色彩のたゆたいは、観る者を陶然とさせてくれる。

この湖がもつさざ波のひとひらひとひらに夕陽の赤が映り、それが崩れてまた興るというくりかえしを遠望することで、からだのしんがしびれるような感動をおぼえる。三河湾を観て育った私は浜名湖の美しさに気づくのがおそすぎたといえるであろう。私の故郷である蒲郡から夕景の海を観ると、黄金色に輝く海面に圧倒されるにちがいない。だが、日没と同時に海は黒く沈む。しかしながら西浦半島の上空に残る赤は、かえって立ち昇り、空の青を侵してゆく。その赤の端が青と微妙に融けあう美しさは、晴れた冬の日にとくにあざやかである。”

(『他者が他者であること』「近水向陽」宮城谷昌光)

「猪鼻湖夕景」

「猪鼻湖夕景」

“名古屋から浜名湖北岸に居を移したのが、今年(一九九六年)の二月四日である。

二月二日、三日と大雪で、東名高速道路が通行止めになり、そんな厳冬のなかで荷づくりをし、引っ越し直前ということがあって暖房器がかたづけられたので、寒さのため、はじめて足がひび割れした。その痛みはしばらくつづいた。

二月四日はさいわいにも雪はやんだが、新居で夜を迎えて、不安がつのった。すさまじい風であった。湖北はまったく知らない地ではなく、風が強いことは承知していたものの、

──これほど強烈とは。

と、青ざめるおもいがした。家が吹き飛びそうだと表現しても、うしろめたさがない。こういう風のなかで、これから暮らしてゆかねばならないのか。それともこの強風は今夜だけなのか。そんなことを考え、なかなか寝つかれなかった。

翌日もその翌日も、風は強かった。

西風である。

西北に猪鼻湖があり、東南に浜名湖がある。どちらの湖にも歩いて数分のところにわが家がある。風は猪鼻湖のうえを走ってくるのである。”

(『他者が他者であること』「マキの生垣」)

「猪鼻湖」

「三ケ日高山ふれあいの森への途上にて」

「同途上みかん畑前にて」

「恋人の聖地浜名湖ハートロックより湖西連峰を望む」

「龍潭寺にて」

“浜名湖北岸を西東に走る街道を姫街道という。そのことはまえに述べた。もちろん秀吉が生きていた戦国時代に姫街道とよばれていたはずはない。いまこの街道は片側一車線の自動車道路になっている。愛知県からこの道路を自動車で走ろうとすれば、豊川市から発することになり、豊橋市にはいり、県境の本坂トンネルを通って、静岡県の三ケ日町にくだってゆき、寸座峠を越えれば細江町にはいる。

湖のへりを走る道路であるから、車窓からみる風景は、日本でも有数な佳景である。風景そのものもさることながら、景勝地といわれているところを車で走ったことのある人にはわかってもらえようが、十数分走れば、目がさめるような景観も、平凡な、あるいは俗悪な風景にかわってしまう。が、この道はちがう。ゆけどもゆけども、風景の質が堕ちない。 浜名湖には二十八の川がながれこんでいる。当然、湖北には橋が多い。細江町には、井伊谷川と都田川が合流するところに落合橋という比較的大きな橋がある。その橋をわたらず、井伊谷川にそって北上し、井伊谷川の支流の神宮寺川寄りに、龍潭寺と井伊谷宮をみつけることができる。そこはすでに引佐町である。

(『他者が他者であること』「井伊家の戦史」)

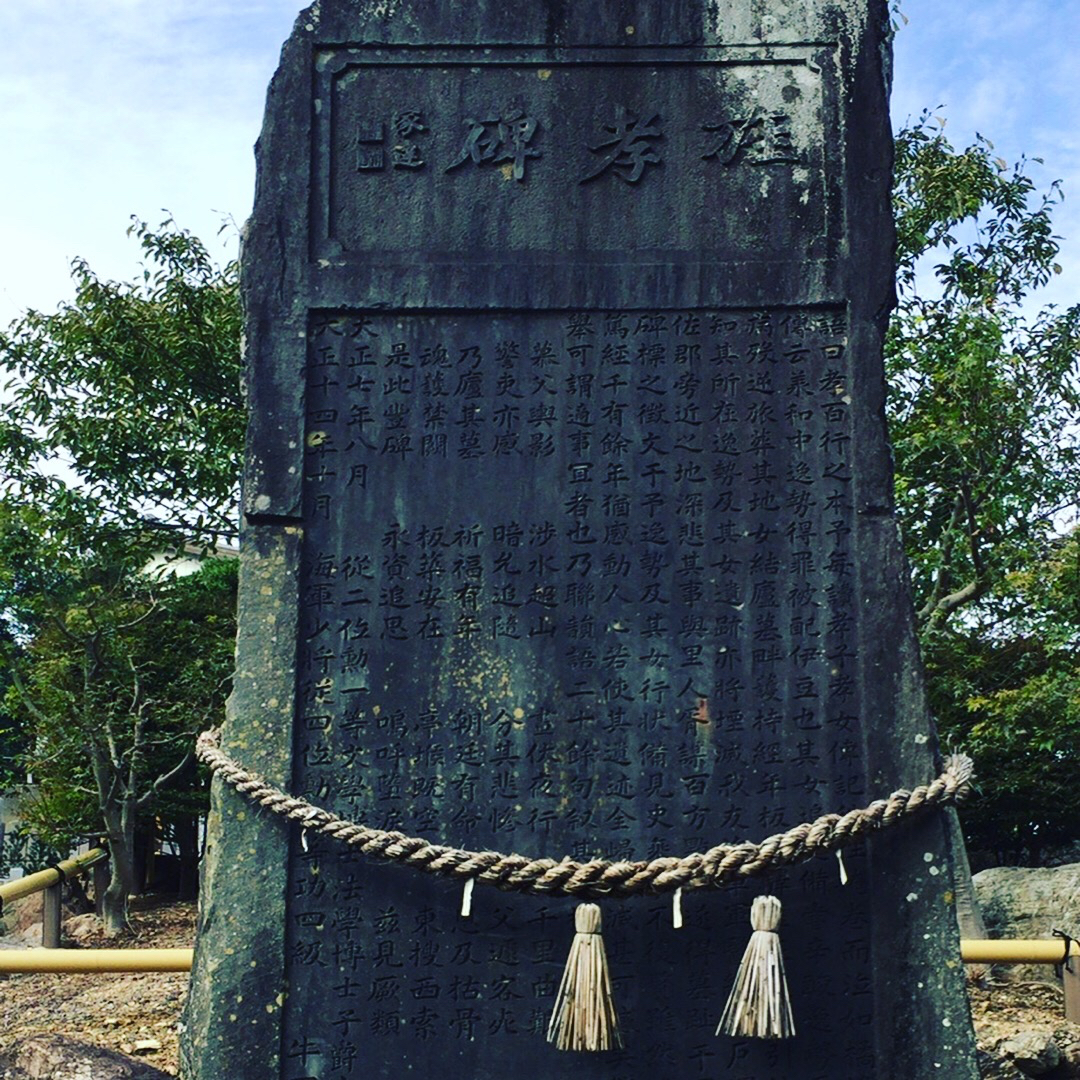

“龍潭寺はじつは彦根にもある。彦根に行ったとき、はいることができなかった。が、引佐町の龍潭寺は観光客をこばんでいない。庭は小堀遠州の作であり、左甚五郎作とつたえられる木彫の竜をもち、さきの文にあるように床は鶯張りなので、踏むと優雅に鳴く。四季を通じて、おとずれる人が絶えない。わたしは龍潭寺にはよくゆくが、となりの井伊谷宮にはいちども行ったことがなかったので、年末にはじめて拝観した。祭神は宗良親王である。表からみると小さな神社にみえるが、奥深さはなかなかのもので、これが遠州の奥深さかとあらためて感心した。わたしの好きな俳人である水原秋桜子の句碑があった。

「水無月の落葉とどめず神います」

静かであった。が、歴史を好む者は、この静けさのむこうに、かならず何かを聴くはずである。”

(『他者が他者であること』「井伊家の戦史」)

昨秋ひと月ほど静岡県の三ケ日町に滯在してきました。

宮城谷先生が居を定められ、あの數々の名作が紡ぎだされた三ケ日といふ町、その地を直に感じてみたいとおもひました。

僕は人生で一番苦しかつた時期に先生の作品にめぐりあひました。

そして全集をむさぼるやうに讀みました。現代にこれほどの作家がゐたのか、と驚嘆せずにはをれませんでした。

讀むたびに感動し、胸が鳴るのを、いつも實感してゐました。淚なしには、とても讀みつゞけることができませんでした。

また先生の作品を通して白川先生を知ることができました。

なんとすばらしい出逢ひであつたことか。それがなかつたら現在の僕は決して存在してゐないだらうと念つてゐます。

この度の滯在中、或る日車の運轉をしてゐるときに、先生ではないか、と憶はれる紳士とすれちがふことがありました。その瞬閒鳥肌が立ちました。夕方でお散步をしていらしたのでせうか。一瞬のことではつきりと御顏を拜見することはできませんでしたが、自分の直觀を信じるなら、いまでもきつとあの紳士は先生であつたにちがひない、と想はれるのです。

嘗て川端康成と一瞬だけ目を合はせた刻のことを、先生はお書きになつていらつしやいます。それとは比べものにはならないかもしれませんが、僕にとつてはとても大切な一瞬でした。それだけで三ケ日に行つた甲斐がありました。この町に來て、何かまたひとつ力をいたゞけたやうな氣がしてゐます。

先生の作品を讀むといつも活力が體の奥深くから湧いてきます。どの作品もすばらしいですが、なかでも『孟嘗君』は僕の心の中で最高の位置を占めてゐます。

この作品はちやうど阪神淡路大震災が發生したときに神戸新聞で連載されてゐました。震災の爲一時連載が中斷された折、日々この物語を心待ちにしてゐた讀者から、「續きを讀みたい」といふ要望がたくさん寄せられたといふ逸話があります。

“さて、そのように書きはじめたところ、おもわぬ人物にぶつかった。白圭である。この大商人の雌伏の時が、予想をうわまわる光彩をはなちはじめたことに、喜躍すると同時にうろたえた。この小説は新聞の連載であったので、読者の反応が机上にとどくのである。たとえば、ある女性の読者の手紙では、

「今日は白圭さんはどうなるのか、と母はそればっかりつぶやいて毎日暮らしております」

と、あり、それは白圭の活躍がその家における最大の関心事になったことを告げていた。”

(『孟嘗君』「あとがき」より)

このやうにいつも多くの讀者に活力をあたへつゞけてこられたのだと念ひます。

これからも末永くすばらしい作品を書きつゞけていたゞきたい、と心より願つてをります。

まだ先生の作品を讀んだことのない方はぜひ一度手にとつてもらひたいとおもひます。老若男女をとはず、誰もがたのしめる作品ばかりだと思ひますから。

さういへば今日二月四日立春は先生の御誕生日ですね、おめでたうございます!

「光を昌んにす」

名は體をあらはす、とは正に先生のことですね。

「iphone snapshots」