廣江の櫻

「廣江の或る丘より水島工業地帶を望む」

「廣江の或る丘より水島工業地帶を望む」

「Grand Canyon」

六月末に友だちとアメリカへ行つてきました!

アメリカ初上陸です!(笑)

幼馴染のK君がラスベガスで每年開催されてゐるといふ「SuperZoo Grooming Contest」(世界的な犬のトリミングコンテスト)に參加するに當り、そのアシスタントとしてこの度同行することになりました。まあちよつとした通譯をしただけで大した仕事は何もしてません(笑)

旅費等々は彼が全て出してくれたので、經濟的負擔なく、ほんたうによい經験をさせてもらひました。とても感謝してゐるところです。

トリミングコンテストに關しては、僕はまつたくの素人で右も左もわからないといつた感じで、只々アシスタントに徹してゐました(笑)全體的に日本人の參加者が多く、コンテストを通じて皆で協力していかう、といふ雰圍氣でした。そんな中、異業界の方々と種々とお話することができてよかつたです。

K君は今囘惜しくも入賞することはできませんでしたが、たくさん良い刺激を受けたやうで、これからもまた挑戰していくさうです。ぜひいつの日か優勝してもらひたいと願つてゐます!

帰國前日、現地28日にラスベガスからレンタカーでグランドキャニオンまで行つてきました。

この道中で少しだけほんたうのアメリカにふれることができたやうな氣がします。ラスベガスはやはり特殊なところなので、アメリカの日常を味はふことはできませんね。途中で寄つた「IN-N-OUT Burger」やガソリンスタンド、ちよつとした食料品店などの方が日常を感じることができて面白かつたです。

グランドキャニオンには17時頃に着きました。これからちやうどマジックアワーを迎へるといふタイミングでよかつたです。主に「Lipan Point」と「Desert View」から景色を視ました。これらのポイントは日の出の時閒帯の方がより美しいのではないかと想はれましたが、夕方でも十二分に堪能することができました。壯觀でしたね!

またいつか近くに行くことがあればぜひ再訪したいと意ひます。

グランドキャニオンを出たのが20時半頃でした。朝十時頃に出發してホテルに歸つてきたのが翌三時過ぎ、豫定よりもかなり時閒がかゝりました。飛行機に間に合ふやうに五時頃にはチェツクアウトしなければならなかつたのでかなり焦りましたね、いや、ほんとに(笑)まあ何とか間に合つて事なきを得たのでよかつたです。

僕が國際免許を取つてゐなかつたので運轉はすべてK君がしてくれました。疲勞のあるなか睡魔との闘ひでかなり大變だつたと思ひます。やばい瞬閒も何度かありましたが、いまとなつてはそれも良い想ひ出となりました(笑)Thank you so much!!

「At Lipan Point」

「At Desert View」

iPhone snapshots with Hipstamatic and Instagram

この旅の米國への旅は事前に望んでゐたものではなく、全く僕の意志を超えたものであり、ある意味でプレゼントのやうなものでした。そこにこれからの僕の人生にとつて深い意味があるやうな氣がしてゐます。

その地を踐む、また視るといふことが大切なのです。

次はぜひ東海岸に行つてみたいと意ひます。ニューヨークやワシントン、ペンシルベニアといつた諸都市に興味がありますね。

それでは今日はこのあたりで、また次囘!

See you!!

「猪鼻湖より湖西連峰を望む」

“夕暮れどきの浜名湖ほど美しいものはない。

湖西連峰のむこうに落ちてゆく太陽の赤みを帯びた光が、青い湖面にきらめき散って、夜の色に渾融するまえの色彩のたゆたいは、観る者を陶然とさせてくれる。

この湖がもつさざ波のひとひらひとひらに夕陽の赤が映り、それが崩れてまた興るというくりかえしを遠望することで、からだのしんがしびれるような感動をおぼえる。三河湾を観て育った私は浜名湖の美しさに気づくのがおそすぎたといえるであろう。私の故郷である蒲郡から夕景の海を観ると、黄金色に輝く海面に圧倒されるにちがいない。だが、日没と同時に海は黒く沈む。しかしながら西浦半島の上空に残る赤は、かえって立ち昇り、空の青を侵してゆく。その赤の端が青と微妙に融けあう美しさは、晴れた冬の日にとくにあざやかである。”

(『他者が他者であること』「近水向陽」宮城谷昌光)

「猪鼻湖夕景」

「猪鼻湖夕景」

“名古屋から浜名湖北岸に居を移したのが、今年(一九九六年)の二月四日である。

二月二日、三日と大雪で、東名高速道路が通行止めになり、そんな厳冬のなかで荷づくりをし、引っ越し直前ということがあって暖房器がかたづけられたので、寒さのため、はじめて足がひび割れした。その痛みはしばらくつづいた。

二月四日はさいわいにも雪はやんだが、新居で夜を迎えて、不安がつのった。すさまじい風であった。湖北はまったく知らない地ではなく、風が強いことは承知していたものの、

──これほど強烈とは。

と、青ざめるおもいがした。家が吹き飛びそうだと表現しても、うしろめたさがない。こういう風のなかで、これから暮らしてゆかねばならないのか。それともこの強風は今夜だけなのか。そんなことを考え、なかなか寝つかれなかった。

翌日もその翌日も、風は強かった。

西風である。

西北に猪鼻湖があり、東南に浜名湖がある。どちらの湖にも歩いて数分のところにわが家がある。風は猪鼻湖のうえを走ってくるのである。”

(『他者が他者であること』「マキの生垣」)

「猪鼻湖」

「三ケ日高山ふれあいの森への途上にて」

「同途上みかん畑前にて」

「恋人の聖地浜名湖ハートロックより湖西連峰を望む」

「龍潭寺にて」

“浜名湖北岸を西東に走る街道を姫街道という。そのことはまえに述べた。もちろん秀吉が生きていた戦国時代に姫街道とよばれていたはずはない。いまこの街道は片側一車線の自動車道路になっている。愛知県からこの道路を自動車で走ろうとすれば、豊川市から発することになり、豊橋市にはいり、県境の本坂トンネルを通って、静岡県の三ケ日町にくだってゆき、寸座峠を越えれば細江町にはいる。

湖のへりを走る道路であるから、車窓からみる風景は、日本でも有数な佳景である。風景そのものもさることながら、景勝地といわれているところを車で走ったことのある人にはわかってもらえようが、十数分走れば、目がさめるような景観も、平凡な、あるいは俗悪な風景にかわってしまう。が、この道はちがう。ゆけどもゆけども、風景の質が堕ちない。 浜名湖には二十八の川がながれこんでいる。当然、湖北には橋が多い。細江町には、井伊谷川と都田川が合流するところに落合橋という比較的大きな橋がある。その橋をわたらず、井伊谷川にそって北上し、井伊谷川の支流の神宮寺川寄りに、龍潭寺と井伊谷宮をみつけることができる。そこはすでに引佐町である。

(『他者が他者であること』「井伊家の戦史」)

“龍潭寺はじつは彦根にもある。彦根に行ったとき、はいることができなかった。が、引佐町の龍潭寺は観光客をこばんでいない。庭は小堀遠州の作であり、左甚五郎作とつたえられる木彫の竜をもち、さきの文にあるように床は鶯張りなので、踏むと優雅に鳴く。四季を通じて、おとずれる人が絶えない。わたしは龍潭寺にはよくゆくが、となりの井伊谷宮にはいちども行ったことがなかったので、年末にはじめて拝観した。祭神は宗良親王である。表からみると小さな神社にみえるが、奥深さはなかなかのもので、これが遠州の奥深さかとあらためて感心した。わたしの好きな俳人である水原秋桜子の句碑があった。

「水無月の落葉とどめず神います」

静かであった。が、歴史を好む者は、この静けさのむこうに、かならず何かを聴くはずである。”

(『他者が他者であること』「井伊家の戦史」)

昨秋ひと月ほど静岡県の三ケ日町に滯在してきました。

宮城谷先生が居を定められ、あの數々の名作が紡ぎだされた三ケ日といふ町、その地を直に感じてみたいとおもひました。

僕は人生で一番苦しかつた時期に先生の作品にめぐりあひました。

そして全集をむさぼるやうに讀みました。現代にこれほどの作家がゐたのか、と驚嘆せずにはをれませんでした。

讀むたびに感動し、胸が鳴るのを、いつも實感してゐました。淚なしには、とても讀みつゞけることができませんでした。

また先生の作品を通して白川先生を知ることができました。

なんとすばらしい出逢ひであつたことか。それがなかつたら現在の僕は決して存在してゐないだらうと念つてゐます。

この度の滯在中、或る日車の運轉をしてゐるときに、先生ではないか、と憶はれる紳士とすれちがふことがありました。その瞬閒鳥肌が立ちました。夕方でお散步をしていらしたのでせうか。一瞬のことではつきりと御顏を拜見することはできませんでしたが、自分の直觀を信じるなら、いまでもきつとあの紳士は先生であつたにちがひない、と想はれるのです。

嘗て川端康成と一瞬だけ目を合はせた刻のことを、先生はお書きになつていらつしやいます。それとは比べものにはならないかもしれませんが、僕にとつてはとても大切な一瞬でした。それだけで三ケ日に行つた甲斐がありました。この町に來て、何かまたひとつ力をいたゞけたやうな氣がしてゐます。

先生の作品を讀むといつも活力が體の奥深くから湧いてきます。どの作品もすばらしいですが、なかでも『孟嘗君』は僕の心の中で最高の位置を占めてゐます。

この作品はちやうど阪神淡路大震災が發生したときに神戸新聞で連載されてゐました。震災の爲一時連載が中斷された折、日々この物語を心待ちにしてゐた讀者から、「續きを讀みたい」といふ要望がたくさん寄せられたといふ逸話があります。

“さて、そのように書きはじめたところ、おもわぬ人物にぶつかった。白圭である。この大商人の雌伏の時が、予想をうわまわる光彩をはなちはじめたことに、喜躍すると同時にうろたえた。この小説は新聞の連載であったので、読者の反応が机上にとどくのである。たとえば、ある女性の読者の手紙では、

「今日は白圭さんはどうなるのか、と母はそればっかりつぶやいて毎日暮らしております」

と、あり、それは白圭の活躍がその家における最大の関心事になったことを告げていた。”

(『孟嘗君』「あとがき」より)

このやうにいつも多くの讀者に活力をあたへつゞけてこられたのだと念ひます。

これからも末永くすばらしい作品を書きつゞけていたゞきたい、と心より願つてをります。

まだ先生の作品を讀んだことのない方はぜひ一度手にとつてもらひたいとおもひます。老若男女をとはず、誰もがたのしめる作品ばかりだと思ひますから。

さういへば今日二月四日立春は先生の御誕生日ですね、おめでたうございます!

「光を昌んにす」

名は體をあらはす、とは正に先生のことですね。

「iphone snapshots」

「春日⼤社の藤」

五月四日に春日⼤社に參詣し、「萬葉植物園」にて藤を視てきました。

こんなにたくさんの藤を閒近で視ることができたのは初めてのことでした。

いや、ほんたうにすばらしかつた!

藤だけでなくその外の萬葉植物も視ることができてよかつたです。

“式嶋之 山跡之土丹 人多 滿而雖有 藤浪乃 思纒 若草乃 思就西 君目二 戀八將明 長此夜乎”(萬:三二四八)

早いものでもうすぐ十月になりますね。

五月の事をいま頃書いてゐるといふのが恥づかしいのですが、せつかく撮つた寫眞を視てもらひたかつたので、遅れ馳せながらアップすることにしました。

上掲の萬葉歌一首を胸に、藤花を賞でていたゞきたいとおもひます。

この夏は小豆島に滯在してゐました。

暑氣に負けてしまひ、正直言つてあまり寫眞を撮つてゐません。フィルム一本分だけです(笑)

もつと活發に動いてたくさん撮るつもりだつたのですが...讀書中心の生活でしたね。

何か特別な寫眞が撮れたわけではないですが、ひとまづアップしておくことにします。また今度、涼しい季節に再訪したいとおもつてゐます。

「オリーブ公園にて」

「大部港にて」

大部港の「喫茶サンワ」さんのナポリタンは絕品でしたね!

二度食べに行きました!

かういつた坂道もよかつたです。

「鬼ヶ崎より見た內海灣」

此處には自動販賣機とちよつとした駐車スペースがあつて、ドライヴの途中に休憩するのに丁度よかつたです。小豆島のベストスポットの一つでしたね!

「土庄港」

「還りの岡山行きフェリー上にて」

以上、簡略すぎて何か申し譯ないですが(笑)、小豆島抄景でした。

“東大寺正倉院の西西北に有名な奈良建築を傳へる轉害門があり、これを佐保道門と呼んだ。その門から西に包永町法蓮寺町を經て法華寺の東までの道は昔の一條南大路で、これを佐保道といつたからである。その南北卽ち佐保川の兩岸から、奈良山連丘に至る地域は佐保であり、特に佐保川右岸の地を佐保の內と稱した。

この佐保の稱は隨分古いものと見えて、垂仁天皇紀に「朕今日夢矣、錦色小蛇繞于朕頸、復大雨從狹穗發而來之濡面、是何祥也」とは皇后がその兄にうながされて、睡眠中の天皇を弑し奉らんとした時のことで、その皇后の名は佐保姬で、その使嗾者たる皇后の兄は佐保彥であつた。佐保を 「さ廬」の意味とする古語大辭典の解は疑はしく、恐らく北に低い山を負ひ、南に奈良平野の淸流に添うた所の淸爽明朗な地の意味であらう。さはさやか・さ庭・さ⺼・さ井のさで、ほは火・秀・ほがら・乾す等のほであらう。左保姬はまた春の神である。それは今日でも佐保山の上に立つて南望して見たらよい。このほがらかな明るい土地は當時平城大宮人だちの最も愛好した地で、長屋王 (佐保大臣)、藤原氏(佐保殿ー佐保田)、大伴氏(佐保の家)等の貴人の邸宅も建てられ、またこの眺望を前にして元明・元正・聖武三天皇・仁正皇后の御陵もあり、ことに生前平城の地を慕はれた平城天皇の御陵もこの並びの佐紀の地を選ばれたのであつた。さればそこには平城宮人の悲哀、歡喜さまざまの感情生活がいろいろな心の花を咲かして、さまざまな歌となつて現はされてゐる。”(『萬葉集大和地誌』北島葭江)

四月十四日、「奈良縣立圖書情報館」前から佐保川に沿つて步いてゆきました。

春に寧樂を訪れたらこの櫻竝木の下を步きたくなります。

佐保川の兩岸にずつとつゞくこの櫻のみちが大好きなんですよね。

「奈良縣立圖書情報館前にて」

種々と書きたいことがあるのですが、明日また倉敷を出るのであまり時がありません。

よつて、櫻を視るときいつも胸に浮かぶつぎの一首で、この時のおもひをあらはしたいと意ひます。

人麻呂歌集歌です

“櫻花 開哉散 及見 誰此 所見散行”(萬:三一二九 卷第十二 羈旅發思)

「若草山を望む」

「種松山にて」

“誰にとつても、生きるとは、物事を正確に知る事ではないだらう。そんな格別な事を行ふより先きに、物事が生きられるといふ極く普通な事が行はれてゐるだらう。そして極く普通の意味で、見たり、感じたりしてゐる、私達の直接經驗の世界に現れて來る物は、皆私達の喜怒哀樂の情に染められてゐて、其處には、無色の物が這入つて來る餘地などないであらう。それは、悲しいとか樂しいとか、まるで人間の表情をしてゐるやうな物にしか出會ヘぬ世界だ、と言つても過言ではあるまい。それが、生きた經驗、凡そ經驗といふものゝ一番基本的で、尋常な姿だと言つてよからう。合法則的な客觀的事實の世界が、この曖昧な、主觀的な生活經驗の世界に、銳く對立するやうになつた事を、私達は、敎養の上でよく承知してゐるが、この基本的經驗の「ありやう」が、變へられるやうになつたわけではない。

宣長は、經驗といふ言葉は使はなかつた。だから、こゝでもう一度引用するといふ事になるのだが、「よろづの事を、心にあぢはへて、そのよろづの事の心を、わが心にわきまへしる、是事の心をしる也、物の心をしる也。(中略)わきまへしりて、其しなにしたがひて、感ずる所が、物のあはれ也」(紫文要領)──さうすると、「物のあはれ」は、この世に生きる經驗の、本來の「ありやう」のうちに現れると言ふ事になりはしないか。宣長は、この有るがまゝの世界を深く信じた。この「實」の、「自然の」「おのづからなる」などといろいろに呼ばれてゐる「事」の世界は、又「言」の世界でもあつたのである。”(『本居宣長』 小林秀雄)

西伊豆から倉敷に還つてくると、もう櫻の咲く季節。

四月四日、山櫻を視たくて種松山を步きました。開花はまだまだこれからといふ感じでしたが、下の寫眞のやうな姿を視ることができてよかつたです。

西伊豆で小林さんの『本居宣長』を讀み了へたところで、餘韻が胸に鳴り響いてゐたと懷ひます。

櫻を視るときいつも心に浮かぶのは、宣長さんや小林さんの言葉であつて、それはこれからも變ることがないだらうと想ひます。それほどふたりの言葉には力づよい言靈が宿つてゐて、讀む者の魂を搖り撼かさずには措きません。

“鶯之 木傳梅乃 移者 樱花之 時片設奴”(萬:一八五四)

“梓弓 春山近 家居之 續而聞良牟 鶯之音”(萬:一八二九)

春されば、うぐひすの聲に耳をすませ、櫻を視る。

それが、それこそが、大和人の生き方ぢやないかな。

“足比奇乃 山櫻花 日竝而 如是開有者 甚戀目夜裳”

(萬:一四二五 山部赤人)山を下りつゝ水島の街を望みました。

また來年も往かなくてはな。

絕ゆることなくまた還り見むため。

𨳝皐月辛丑

「西伊豆にて」

かなり時が經つてしまひましたが二月、三月に伊豆に滯在したときのことを書きます。

この旅の初日がちやうど熱海の「MOA美術館」のリニューアルオープンの日に當たり、尾形光琳の代表作『紅白梅圖屛風』を初めて生で視ることができました。ずつと視たいと念つてゐた願ひがかなひ、とてもうれしくおもひましたね。

ほんたうにすばらしい畫でした。ぜひ來年も視にゆきたいと意つてゐます。

また杉本博司氏を中心とした改裝も凄かつたです。壁に黑漆喰を用ゐることで光を巧みに調節し、作品とそれを視る者とが一對一になることができるやうになつてゐました。(Interview link)

他處では體驗することのできない、獨特な空閒が創り出されてゐますね。

谷崎潤一郎の『陰翳禮讚』の世界です。

美術館を訪れた後は富士市に住んでゐる高校の同級生と久しぶりに會ひ、部屋に一泊させてもらひました。翌朝彼の部屋を出て不盡山を目にしたのですが、それはもうほんたうに壯觀でしたね!每日この絕景をみてゐるのかとおもふと羨ましいかぎりでした。

それから田子の浦に連れて行つてもらひ、其處でもまた不盡山を望みました。この日はよく晴れてゐて、此處から眺める不盡山はまた格別でしたね。山部赤人の歌碑が在り、いにしへに念ひを馳せました。

「田子の浦より不盡山を望む」iPhone snapshot

「山部赤人歌碑」iPhone snapshot

不盡の姿をしつかり胸に刻んで西伊豆へ向かひました。

西伊豆には二ヶ月程滯在することになりましたが、そのなかで最も親しみを覺えたのはこれらの紅白梅でした。

僕にとつてこの季節の一番のたのしみは梅を視ることなので、滯在先で每日のやうに目にすることができたのは仕合せでした。蕾から滿開まで、この春ほど日々生長を觀つゞけたことは今までありませんでした。

梅を視ては萬葉集をよむ、といつた生活をしてゐましたね。特別な梅園といふわけではなく、よく通つた路に咲いてゐたものです。それがまたよかつたんですよね。

“梅花 吾者不令落 ⾭丹吉 平城之人 來管見之根”(萬:一九〇六)

梅の近くに菜の花も咲いてゐました。

「駿河灣の夕景」

澤田公園の露天風呂がある場所から望む夕日、とてもうつくしかつた。今囘はお風呂には入りませんでしたが、また機會があれば、ゆつくりお湯につかりながら夕陽を滿喫してみたいとおもひます。

𨳝皐月庚子

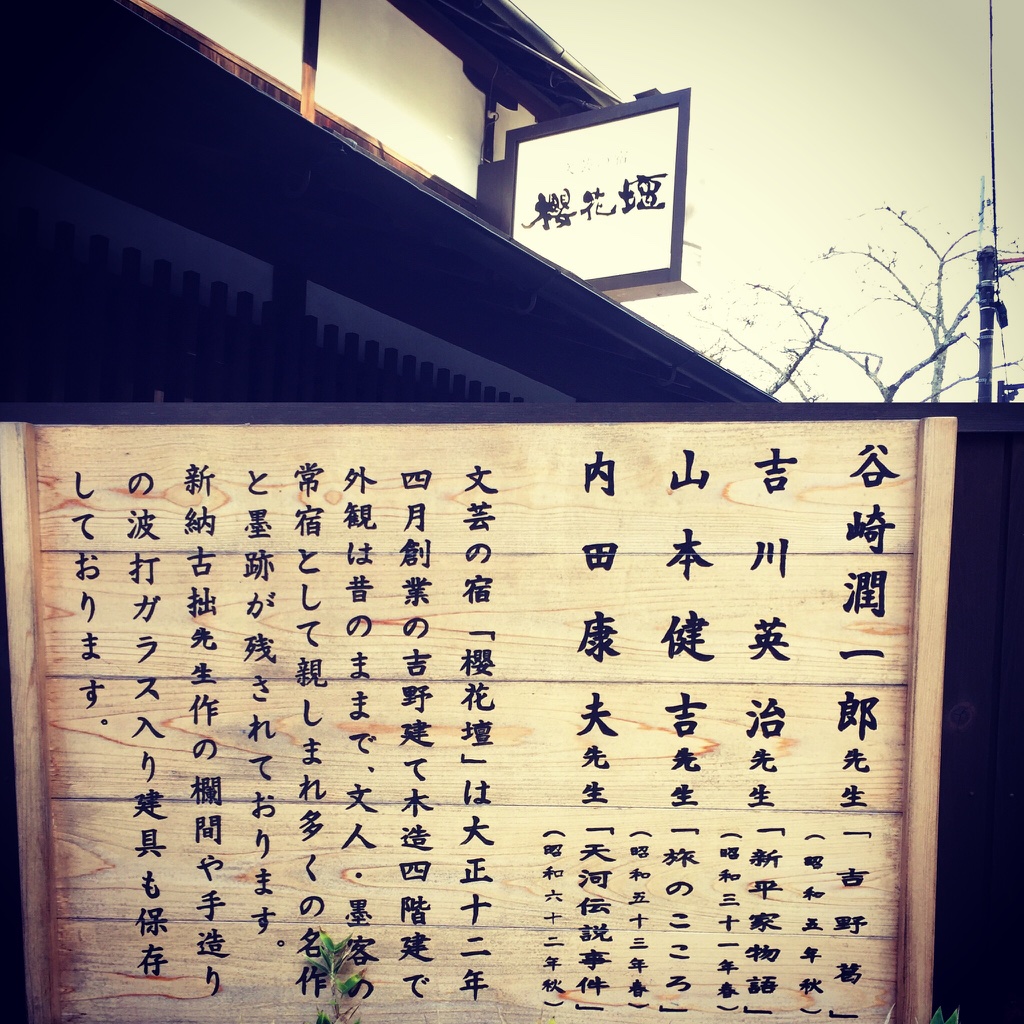

「吉野山ロープウェイ下側乘場付近(Mt.Yoshino)」

十一月十六日、奈良より倉敷へ還る前日に吉野へゆきました。

雨か、晴れか、どうなるか心配してゐましたが、いゝお天氣となつてよかつたです。

黃葉(紅葉)も大分すゝんでゐてきれいでしたね。

「吉野川(Riv.Yoshino)」

「雖見飽奴 吉野乃河之 常滑乃 絕事無久 復還見牟」(萬:三七 柿本人麻呂)

「安見知之 吾大王 神長柄 神佐備世須登 芳野川 多藝津河內尓 高殿乎 高知座而 上立 國見乎爲勢婆 疊付 ⾭垣山 〻神乃 奉御調等 春部者 花揷頭持 秋立者 黃葉頭刺理 逝副川之神母 大御食尓 仕奉等 上瀨尓 鵜川乎立 下瀨尓 小網刺渡 山川母 依弖奉流 神乃御代鴨」(萬:三八 同)

「山川毛 因而奉流 神長柄 多藝津河內尓 船出爲加母」(萬:三九 同)

“前期万葉の時代は、なお古代的な自然観の支配する時期であり、人びとの意識は自然と融即的な関係のうちにあった。自然に対する態度や行為によって、自然との交渉をよび起こし、霊的に機能させることが可能であると考えられていたのである。”

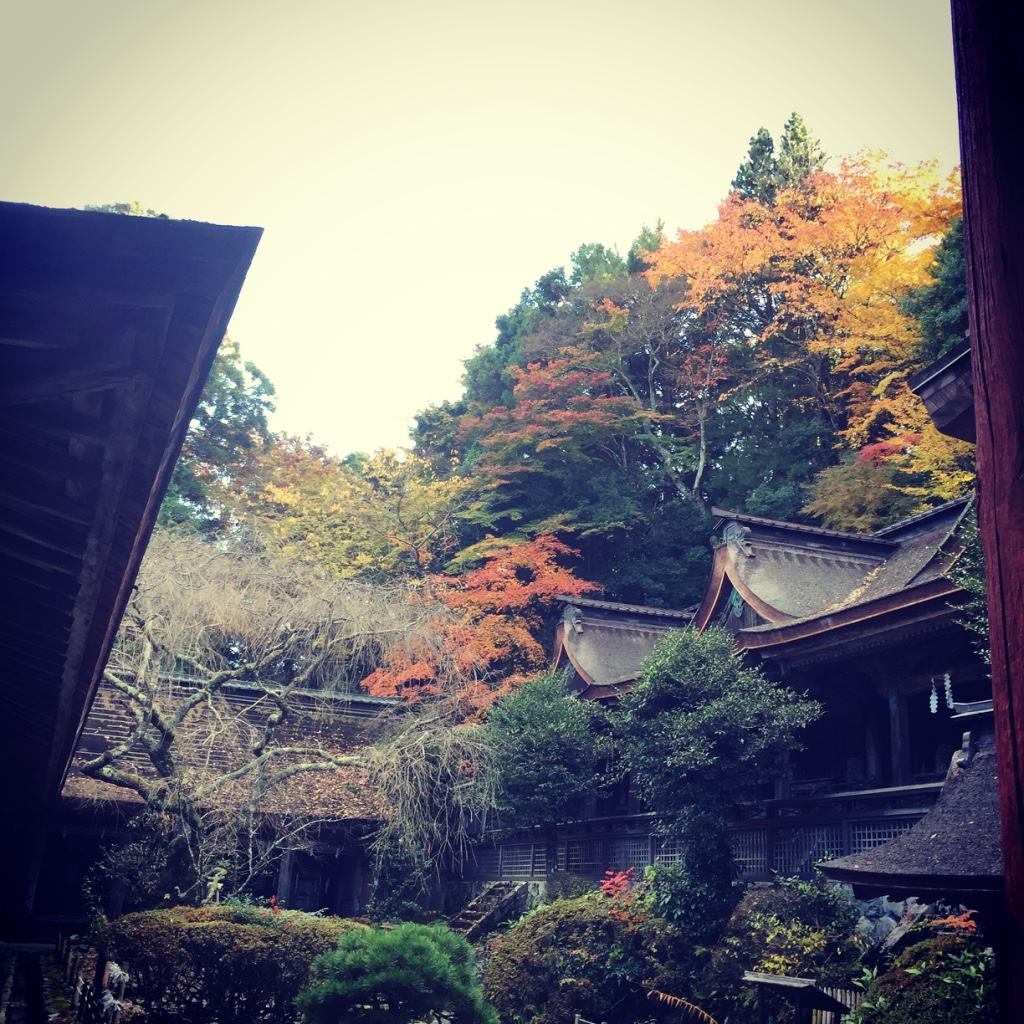

「金峯山寺藏王堂(Kinpusen-ji Zao-do)」

“自然との交渉の最も直接的な方法は、それを対象として「見る」ことであった。前期万葉の歌に多くみられる「見る」は、まさにそのような意味をもつ行為である。”

「上千本より藏王堂を望む(Looking down at Zao-do)」

“「見る」ことによって、保護霊のあるその地との接触は、すでに行なわれているのである。”

“「見る」ことの呪歌的性格は、「見れど飽かぬ」という表現によっていっそう強められる。”

“「見れど飽かぬ」、また「絶ゆることなくまた還り見む」と、ひたすらに「見る」という行為に表現を集中しているのは、その「たぎつ河內」が、「山川も依りて仕ふる神ながら」な る聖地であり、そこは持統が年に数回もその天皇霊を祓い清めるために赴いて、神事を行なう場所であったからである。ここにも叙景的意識は全くない。赤人の吉野歌も、その意味で叙景歌ではない。もし叙景的要素があるとすれば、それは聖地讚頌のためのものにすぎない。”

「高城山展望臺下にて(Under Takagiyama-tenbodai)」

「同上(Same as above)」

以上、白川先生の『初期万葉論』から抜粋・引用させて頂きました。

種々と書かうとおもつてゐましたが、今囘はやめておきます。

吉野を步くとき、いつも僕の心のなかで鳴つてゐる言葉が、上記のやうな人麻呂の歌であつたり、また白川先生の遺された名文なのです。

さうした言葉を胸に吉野を步くといふことが、我々日本人にとつてどういふ意味を有つのか。

このBlogを讀んで、そのことに少しでも思ひをめぐらせてもらへれば、とても仕合はせですね。

「Instagram shot」

以上で、「寧樂滯在記」は終了です。

それではまた!

「談山神社にて」

十一月七日、多武峰に在る「談山神社」を訪れました。

豫想はしてゐましたが、紅葉を視るにはやはり時期尚早でした。殘念でしたが、次囘に期待していとおもひます。

ただ、神社の奥、「大化改新」が談り合はれた地、「談山」にゆくことができてよかつたです。

「鎌足公墓所より天香具山を視る」

また、その先には藤原(中臣)鎌足の墓所が在り、其處から眺める寧樂の都がまたすばらしかつたんですよね。

ぜひまた紅葉(⿈葉)の美しいときに再訪したいと意つてゐます。

「高取より葛城山を望む」

十一月六日、この日は近鉄「壺阪山驛」まで行き、そこから步いて「岡宮天皇陵」と「束明神古墳」へゆきました。草壁皇子の陵墓である可能性が高いといはれてゐる地ですね。

その後は、「高取中央公園」の近邊を散策しつゝ寫眞を撮りました。

「葛城山」を視たかつたんですよね。

うつくしい夕日とともに視ることができてよかつたです。

以上、簡略ではありますが記しておきます。

十月三十一日、この日は親友が岡山から奈良まで遊びに來てくれました。

美味しいラーメンを食べたり、明日香を二人乘りレンタカー「MICHIMO」で廻つたりして一日リラックスして樂しむことができました。

さうなんですが、今囘はあまり時閒がないので詳細は割愛したいとおもひます。(笑)

こゝではその時に初めて訪れた唐招提寺で撮つた寫眞を手短に紹介したいと思ひます。

唐招提寺は鑑眞和上の開基された古刹ですね。

和上の古雅を感じさせる淸々しい、虛飾のないお寺でした。

「吾屋前之 芽子花咲有 見來益 今二日許 有者將落」(萬:一六二一 巫部麻蘇娘子)

印象深かつたのが萩でした。

盛りをすぎて花は大分散つてゐましたが、それでもきれいでしたね。次はぜひ萩が滿開の時にお參りしたいと意ひます。

「檜原神社より二上山を望む」

「古尓 有險人母 如吾等架 弥和乃檜原尓 揷頭折兼」(萬:一一一八 人麿歌集)

十月三十日は纒向を散策しました。

奈良驛から「万葉まほろば線」に乘つて卷向驛まで行くのですが、この車窓から見える景色がまたいゝんですよね。南に向つて走るのですが、東西どちらを見ても癒されるんですよ。十六時頃出發の便に乘つたのですが、あらためて、いゝなあ、とおもひましたね。

「南へつゞく万葉まほろば線」

この日の雲はドラマティックでした。

「井寺池」

檜原神社への途次に池があり、夕空を映したその水面はとてもきれいでした。

葛城山や二上山といつた大和西峰に沈んでゆく夕日はいつ視てもうつくしいですね。

しかし、その夕日と二上山を視てゐると、うつくしさの奥に在る哀しみを感ぜずにはをれません。

やはりそれは大津皇子と大來皇女の悲運を憶はずにはゐられないからでせう。

「百傳 磐余池尓 鳴鴨乎 今日耳見哉 雲隱去牟」(萬:四一六 大津皇子被死之時磐余池陂流涕御作歌)

「宇都曾見乃 人有吾哉 從明日者 二上山乎 弟世登吾將見」(萬:一六五 移葬大津皇子屍於葛城二上山之時大來皇女哀傷御作歌)

「instagram shot」

またこの地を步きたいとおもひます。

「阿騎野にて」

“宇陀は大和の東部、吉野郡の北東に偏在して東伊賀・伊勢の兩國に境し、吉野郡に次いで峻岳蟠蜒する土地であるが、國史には最も早く現はれ、神武天皇の御時、その皇軍活躍の舞臺となつた。從つてその聖蹟及びそれに關聯する土地の名だけ舉げても、穿邑・高倉山・國見山・下つ縣・高城・血原・朝原等が見えてをり、垂仁天皇朝には、倭姬命が天照大神の靈鏡を奉じてこれを菟田の阿騎、筱幡に奉祀されたこともある。降つて天武天皇が卽位の前壬申の亂の起るに及んで、吉野宮から東國に行かんとして吾城・大野・香牟羅等の地を通過せられたこともある。

しかし飛鳥奈良朝を通じ、宇陀の地はむしろ偏僻の地として、狩獵の外にはあまり(に)都人の入りこむこともなかつたやうである。ただ忍坂あたりから榛原の邊にわたつて皇族方の陵墓が散在してゐるのが目に立つ。萬葉集に現はれた二三の歌はこの飛鳥朝から藤原朝にわたつてのものである。 ただ注意すべきことは今日も水銀の產地で、赤埴の名の殘るごとく、辰砂を含む赤土の多い所である。血原も茅原でなくてあるひは赤土の原の意かも知れない。”(『萬葉集大和地誌』 北島葭江)

十月二十四日、この日は宇陀へ往きました。

先づはJRで奈良驛から櫻井驛まで下り、そこから近鉄で榛原驛まで行きました。

この近鉄大阪線の列車からの風景、大好きなんですよね。

「Instagram shot : 櫻井から榛原へ 車窓より吉隱邊りを視る」

榛原驛に着くと、次はバスに乘つて「八咫烏神社」にむかひました。

「Instagram shots : 八咫烏神社にて」

“‥‥‥是に亦、高木大神の命以ちて覺し白しけらく、「天つ神の御子を此れより奧つ方に莫入り幸でまさしめそ。荒ぶる神甚多なり。今、天より八咫烏を遣はさむ。故、其の八咫烏引道きてむ。其の立たむ後より幸行でますべし。」とまをしたまひき。故、其の敎へ覺しの隨に、其の八咫烏の後より幸行でませば、吉野河の河尻に到りましし時、筌を作せて魚を取る人有りき‥‥‥”(『古事記 中卷』)

いにしへにおもひを馳せながらお參りしました。

次は「阿紀神社」をめざして南へ步いてゆきました。

縣道二百十七號線から伊勢本街道へ。

步く、步く。

「秋野 尾花末 生靡 心妹 依鴨」(萬:二二四二 人麿歌集)

宇陀に來て感嘆したのは、とにかく尾花がうつくしい、といふことでした。

秋の夕光に輝いてゐました。

花を見る。

山を視る。

阿紀神社へとつゞくみちにも花々が在る。

“古代においては、「見る」という行為がすでにただならぬ意味をもつものであり、それは対者との内的交渉をもつことを意味した。国見や山見が重大な政治的行為でありえたのはそのためである。国しぬびや魂振りには、ただ「見る」「見ゆ」というのみで、その呪的な意味を示すことができた。万葉には末句を「見ゆ」と詠みきった歌が多いが、それらはおおむね魂振りの意味をもつ呪歌とみてよい。”(『初期万葉論』「叙景歌の成立」白川静)

「天離 夷之長道従 戀來者 自明門 倭嶋所見」(萬:二五五 柿本人麿)

「阿紀神社の隣に在る」

「Instagram shot」

「阿紀神社」

「阿紀神社 能舞臺」

“今大宇陀町から西一粁の迫間に式內阿騎神社があり、手力男、秋姬、思兼の三神を祀り、社に近く高天の森の圓丘があり、倭姬が一時天照大神の靈を安置した所だと傳へてゐる。”(『萬葉集大和地誌』)

「神在す」

とても神聖な場處だとおもひます。

いにしへの阿騎野を念ふ。

最後に「阿騎野・人麻呂公園」へゆきました。

上の寫眞は「音羽山」のあたりを望んで撮つたものだと憶ひます。

「Instagram shot : 柿本人麿像」

歌聖、柿本人麿とむかひあふ。

「これからどうぞよろしくお願ひします」と、萬感を胸に抱きつゝ、ご挨拶申し上げました。

とても意義深い一日となりました。

「Instagram shot」

「Instagram shot」

やはらかな夕光をうけた土壁、ぬくもりを感じます。

寧樂の西峰を望む。

寺門をでゝ下つてゆく。

參道から見える景色がまた美しい。

沈む夕陽がほんたうにうつくしい。

志貴皇子の風雅を偲び、古を念ひました。

こゝからが奈良篇です。

やつとたどりつきました。

いやあ、ほんたうに(笑)

「采女神社」

奈良滯在がはじまつてすぐ、昨年九月十五日は「采女神社」「猿澤池」にて「采女祭り」が行はれました。

あざやかな衣を纏つた稚児が印象的でした。

「ミスうねめ」や「ミス奈良」といつた方々も。

神社の提燈の繪に味があります。

「猿澤池」

池を圍んで屋臺がならんでをり、たくさんの人で賑つてゐました。

鹿の繪、なごみますね。

願ひがかなふといゝですね。

以上、簡略ではありますが、「采女祭り」でした!

「美保關燈臺」

“爾に速須佐之男命、其の御佩せる十拳劒を拔きて、其の蛇を切り散りたまひしかば、肥河血に變りて流れき。故、其の中の尾を切りたまひし時、御刀の刃毀けき。爾に怪しと思ほして、御刀の前以ちて刺し割きて見たまへば、都牟刈の大刀在りき。故、此の大刀を取りて、異しき物と思ほして、天照大御神に白し上げたまひき。是は草那藝の大刀なり。故是を以ちて其の速須佐之男命、宮造作るべき地を出雲國に求ぎたまひき。爾に須賀の地に到り坐して詔りたまひしく、「吾此地に來て、我が御心須賀須賀斯。」とのりたまひて、其地に宮を作りて坐しき。故、其地をば須賀と云ふ。茲の大神、初めて須賀の宮を作りたまひし時、其地より雲立ち騰りき。爾に御歌を作みたまひき。其の歌は、

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を”(『古事記』)

八月三十日(火)に親友と車で日歸り旅行をしました。

「倉吉驛前から境港までドライヴ」(Instagram photos)

朝早く彼が車で倉吉驛まで迎へに來てくれました。

いつもありがたうね!

はじめの目的地が境港にある「かいがん」といふお店で、「先づそこの旨い海鮮丼を食べて腹拵へをしよう!」と意氣込んでゐたのですが、いざ着いてみると、何と火曜定休ではありませんか!(呵々大笑)

「どうする?」

「コンビニで濟まさうか?」

等々と腹を空かせながら話をしつゝも、せつかくこゝまで來たのだから先に「美保關燈臺」に行くことに。

行つてみて大正解でした!

日本海の壯大な景色が最高でしたね。

蒼い海原。

靑い天空。

そして白い雲に、心地よい風。

「日本海」

此處にある「美保関灯台ビュッフェ」さんで腹拵へもできました。窓からの景色がすばらしいです。日本海を眺めながら食べる朝食は格別ですね。食べたのは「いか丼」だつたかな、先づ先づのお味で、あつさりしたものでした。

「美保關燈臺にて」(Instagram photos)

「美保關の駐車場より大山を望む」

こちらの大山も壯觀でしたね。

美保關をあとにしてひたすら西へ。

「宍道湖の北を通って出雲大社までドライヴ」(Instagram photos)

途中休憩で「宍道湖」を視る。

この日の湖面は荒々しかつた。

「出雲大社」

「八百丹杵築宮」

初めての御參拜です。

感無量でした。

幼少の頃の御守護にあらためて感謝申し上げました。

「島根県立古代出雲歴史博物館」

御參拜後はこちらの「島根県立古代出雲歴史博物館」へ行きました。

いやもうほんたうに盛りだくさんで、この日の持ち時間だけではすべてをじつくり視てまはることは無理でした。またいつの日か必ず再訪したいと意ひます。

博物館訪問を了へて歸路につきました。

今度はひたすら東へ!

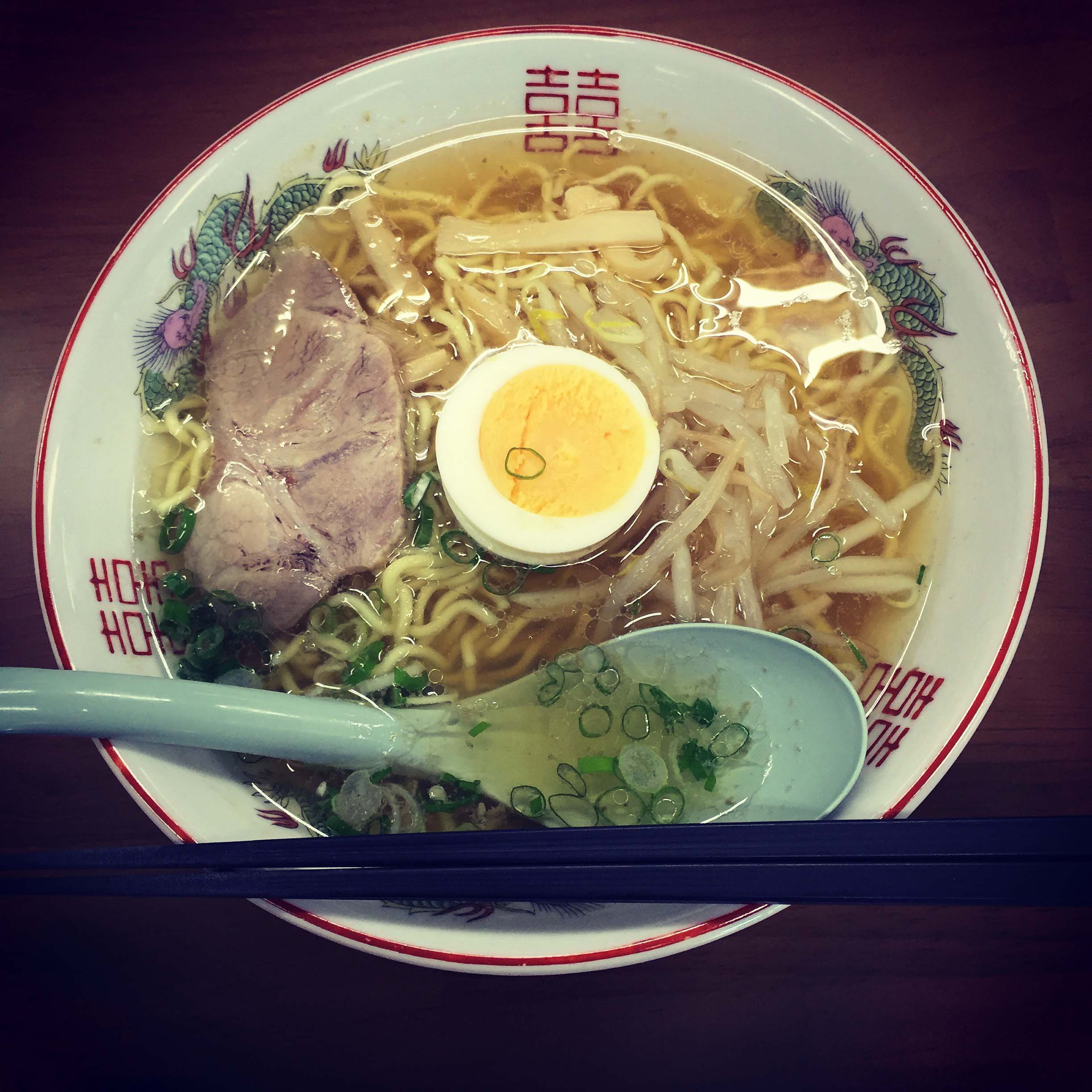

途中で赤碕にある有名な「牛骨ラーメン」のお店「香味徳」さんへ寄りました。牛骨ですが割とあつさりしてゐて美味しかつたですよ。

「香味徳」(Instagram photos)

ラーメンを食べた後は、近くの海岸で小休憩。

雲がダイナミックでした。

また少し走つて、風車を閒近で見上げられるところがあり、撮影を兼ねて小休憩。

この邊りには風車がたくさんあつて、その白い姿をみてゐると氣分爽快です!

「夜長茶廊」(Instagram photo)

この後、親友のF君(笑)は僕を三朝まで送つてくれました。

「倉敷に歸る前に温泉に入りたい」といふことで、三朝温泉街にある「株湯」といふ共同浴場に電話してみました。まだ營業してゐるとのことで、F君は喜んで入浴に行つたのですが、すごくよかつたさうです。

受付の女の對應がすばらしく、他のお客さん(地元の方が多いさうです)の雰圍氣(マナー)もいゝ、その上お湯もバッチリ、といふことでとてもよい時閒をすごすことができたさうです。

旅のなかでさういふ時をすごすことができるといふのはすばらしい。

そのとき感じた人々のぬくもりはきつといつまでも忘れることはありませんから。

以上、親友との日歸り旅行記でした!

「羽黑蜻蛉」

三朝に來て先づ一番印象的だつたものが上の眞黑な蜻蛉でした。「羽黑蜻蛉」といふ名の蜻蛉で、雌の方が全身黑色なのださうです。別名「神樣とんぼ」と呼ばれてゐるさうで、水のきれいなところにしか生息してゐないとのこと。三朝の水はきれいですからたくさん居るのでせう。ほんたうに神祕的な蜻蛉でした。飛び方も日常よくみかける蜻蛉とは異なり、何といへばいゝか、視てゐると「幽けさ」といつたものを感じます。幽顯の境を往き來してゐる、そんな氣がします。

夏の野に咲く花、心を明るくしてくれます。

三朝球場の傍を通る路で見上げる。

「つきくさ(つゆくさ)」

「常立庵」への途上、近くを流れる川緣で。

月草に 衣ぞ染むる 君がため 綵色の衣 摺らむと念ひて(萬:一二五五)

「常立庵」近くに墓地がありますが、その近邊で撮つたものです。ニラと奥にツユクサも見えます。

伎波都久の 岡の莖韮 われ摘めど 籠にも滿たなふ 背なと摘まさね(萬:三四四四 古歌集)

畦道の草におかれた露。

行き行きて 相はぬ妹ゆゑ 久方の 天の露霜に 沾れにけるかも(萬:二三九五 人麿歌集)

山萵苣の 白露重み うらぶるる 心も深く 吾が戀止まず(萬:二四六九 同上)

烏玉の 吾が黑髮に 落りなづむ 天の露霜 取れば消につつ(萬:一一一六)

“「君がため」「妹がため」とは、その愛する人のための魂振り行為として、そのことが歌われているのである。それを歌うことも、また魂振りの意味をもつものであった。このような歌を背景において考えると、「伎波都久の」の歌が魂振りのための草摘みを歌うものであり、末句「背なと摘まさね」のもつ戯弄の意味も知られよう。草摘みは、もの思う女のする行為である。”(『初期万葉論』「第二章 巻頭の歌」白川静)

身近に愛すべきものはたくさん在りますね。

「三德川」

今囘は滯在してゐた處について書きたいと思ひます。

僕がゐたところは「三朝」といつても温泉場の中心地ではなく、「三朝町役場」邊りであり、いはゞ三朝の入口にあたるところです。

この度の滯在ではこの邊りの主要觀光地である「三德山」には結局行くことはありませんでした。真夏で每日とても暑く、とても登る氣にはなれなかつたので(笑)

さういふ特別な處には行かなかつたけれども、自分のゐた近邊を步くだけで十二分に此處の地氣を感じることができたと懷ひます。

さて、三朝には三德川が流れてゐますが、「三朝ロイヤルホテル」の方から東にローソンに向かつてその川沿ひを步いてゆくと、此のこんもりとした杜のやうな處が右手に在ります。此處は何か犯すべからざる神聖な存在感が有りました。

露出がアンダー氣味で申し譯ないですが...左手にみえる青い看板のところがローソンですね。かういふところにコンビニがあるのは實に有難いです。

黑い點は飛ぶ鳥です。

この地は四方を山に圍まれてをり、瞻上げれば空と雲が、見渡せば山と川が目をたのしませてくれます。

「三朝球場」

南に野球場があります。景色にアクセントをつけてくれてゐます。

三朝はめづらしい鳥が多いさうです。愛好家がよく寫眞撮影に來られるとのこと。

自然に抱かれたこの地でゆつたりと飛びまはる姿を視てゐると、萬葉の古に還る、そんな心持ちになります。水もきれいです。

三德川が竹田川と合流して「㆝神川」となり、北へ向きをかへて日本海へと流れゆきます。

「三朝ロイヤルホテル邊りから北を望む」

“天飛ぶ 鳥も使そ 鶴が音の 聞こえむ時は 我が名問はさね”(『古事記』)

誰の遣りし使か、天翔る鳥を瞻るたび、さう想はずにはゐられまん。

つゞく

「東鄕池」

年末年始のことを書き了へたので、途中になつてゐた『三朝滯在記』のつゞきを書いてゆかうとおもひます。

昨年八月六日に「東鄕池」へ行つてきました。特に何かをしに出掛けたわけではありません。たゞ池畔を散策してみたかつたんですよね。

倉吉から東に一驛、「松崎驛」で降りるとすぐこの池があります。この日は曇りだつたので、夕燒け、とまではいかなかつたのですが、それでも上のやうなきれいな夕景を視ることができてよかつたです。

「松崎驛」iphone snapshot edited with Lightroom

松崎神社へお參りしてきました。池の東の小高い丘に在り、しづかな處でしたね。この寫眞を撮つた石段からの眺めがよかつたです。

「松崎神社より」iphone snapshot edited with Lightroom

池には鳥がたくさん飛びまはつてゐました。

寫眞には撮つてはゐませんが鷙鳥も多かつたかな。

凪いでゐる池水を視てゐると心がしづまります。

小徑から池に向かつて撮つた花の寫眞です。

花色が夕景にとけこんでゐるのがいゝとおもひます。

「東鄕池東畔より南を望む」

下の古本屋「汽水空港」さんにも行つてみました。たしかドリンクを注文すれば、寫眞に映つてゐる窓から池を眺めつゝ飮むことができたやうに記憶してゐます。この日は少し店內をみてまはつただけです。また近くまで來ることがあれば再訪してみたいとおもひます。

「汽水空港」iphone snapshot edited with Lightroom

つゞく