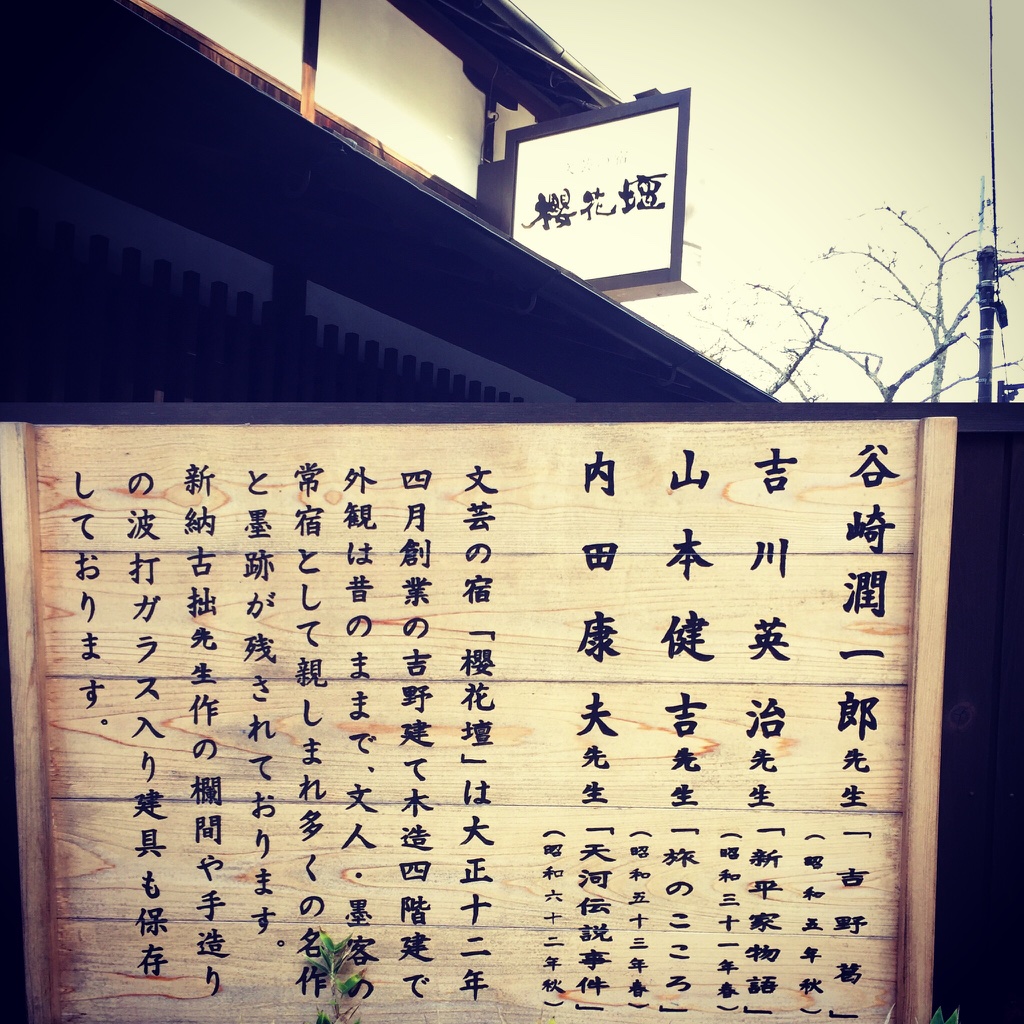

寧樂滯在記 八「吉野」

「吉野山ロープウェイ下側乘場付近(Mt.Yoshino)」

十一月十六日、奈良より倉敷へ還る前日に吉野へゆきました。

雨か、晴れか、どうなるか心配してゐましたが、いゝお天氣となつてよかつたです。

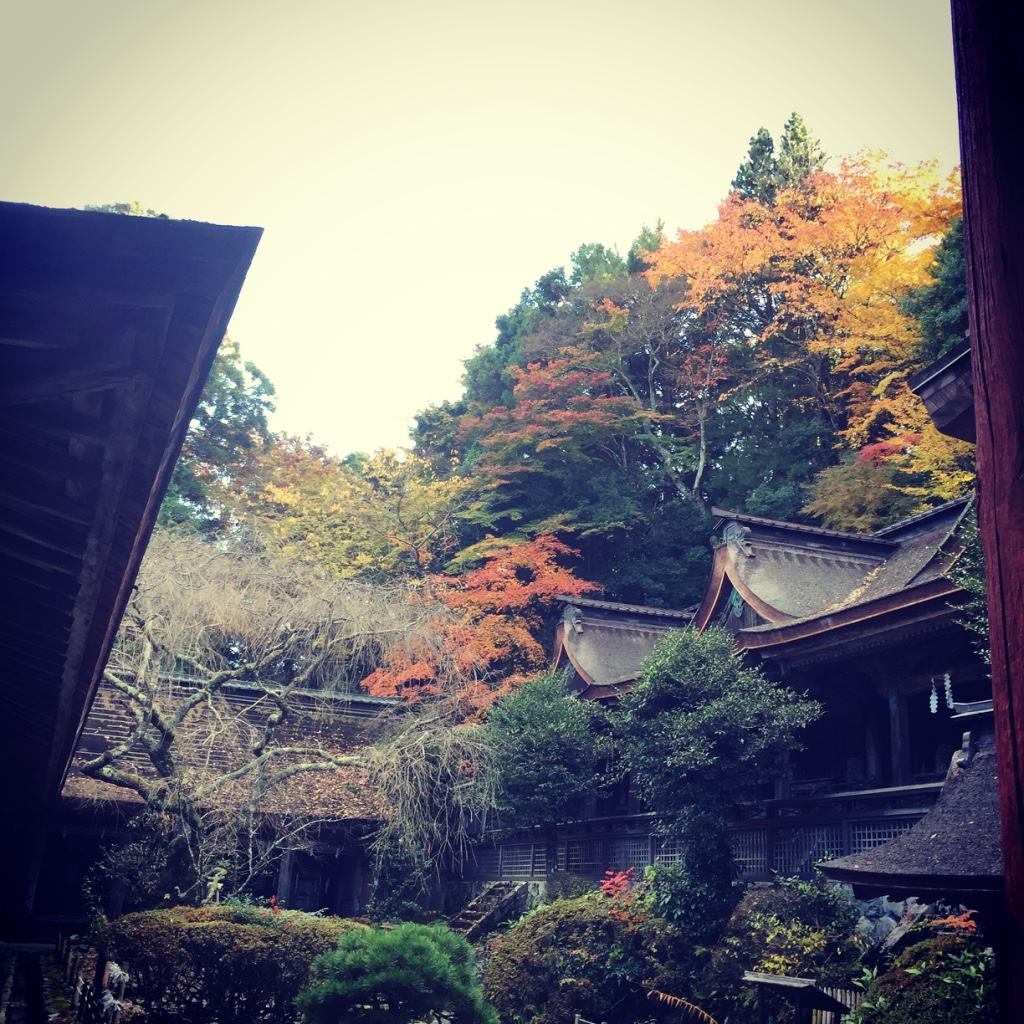

黃葉(紅葉)も大分すゝんでゐてきれいでしたね。

「吉野川(Riv.Yoshino)」

「雖見飽奴 吉野乃河之 常滑乃 絕事無久 復還見牟」(萬:三七 柿本人麻呂)

「安見知之 吾大王 神長柄 神佐備世須登 芳野川 多藝津河內尓 高殿乎 高知座而 上立 國見乎爲勢婆 疊付 ⾭垣山 〻神乃 奉御調等 春部者 花揷頭持 秋立者 黃葉頭刺理 逝副川之神母 大御食尓 仕奉等 上瀨尓 鵜川乎立 下瀨尓 小網刺渡 山川母 依弖奉流 神乃御代鴨」(萬:三八 同)

「山川毛 因而奉流 神長柄 多藝津河內尓 船出爲加母」(萬:三九 同)

“前期万葉の時代は、なお古代的な自然観の支配する時期であり、人びとの意識は自然と融即的な関係のうちにあった。自然に対する態度や行為によって、自然との交渉をよび起こし、霊的に機能させることが可能であると考えられていたのである。”

「金峯山寺藏王堂(Kinpusen-ji Zao-do)」

“自然との交渉の最も直接的な方法は、それを対象として「見る」ことであった。前期万葉の歌に多くみられる「見る」は、まさにそのような意味をもつ行為である。”

「上千本より藏王堂を望む(Looking down at Zao-do)」

“「見る」ことによって、保護霊のあるその地との接触は、すでに行なわれているのである。”

“「見る」ことの呪歌的性格は、「見れど飽かぬ」という表現によっていっそう強められる。”

“「見れど飽かぬ」、また「絶ゆることなくまた還り見む」と、ひたすらに「見る」という行為に表現を集中しているのは、その「たぎつ河內」が、「山川も依りて仕ふる神ながら」な る聖地であり、そこは持統が年に数回もその天皇霊を祓い清めるために赴いて、神事を行なう場所であったからである。ここにも叙景的意識は全くない。赤人の吉野歌も、その意味で叙景歌ではない。もし叙景的要素があるとすれば、それは聖地讚頌のためのものにすぎない。”

「高城山展望臺下にて(Under Takagiyama-tenbodai)」

「同上(Same as above)」

以上、白川先生の『初期万葉論』から抜粋・引用させて頂きました。

種々と書かうとおもつてゐましたが、今囘はやめておきます。

吉野を步くとき、いつも僕の心のなかで鳴つてゐる言葉が、上記のやうな人麻呂の歌であつたり、また白川先生の遺された名文なのです。

さうした言葉を胸に吉野を步くといふことが、我々日本人にとつてどういふ意味を有つのか。

このBlogを讀んで、そのことに少しでも思ひをめぐらせてもらへれば、とても仕合はせですね。

「Instagram shot」

以上で、「寧樂滯在記」は終了です。

それではまた!