五月四日に春日⼤社に參詣し、「萬葉植物園」にて藤を視てきました。

こんなにたくさんの藤を閒近で視ることができたのは初めてのことでした。

いや、ほんたうにすばらしかつた!

藤だけでなくその外の萬葉植物も視ることができてよかつたです。

“式嶋之 山跡之土丹 人多 滿而雖有 藤浪乃 思纒 若草乃 思就西 君目二 戀八將明 長此夜乎”(萬:三二四八)

早いものでもうすぐ十月になりますね。

五月の事をいま頃書いてゐるといふのが恥づかしいのですが、せつかく撮つた寫眞を視てもらひたかつたので、遅れ馳せながらアップすることにしました。

上掲の萬葉歌一首を胸に、藤花を賞でていたゞきたいとおもひます。

“東大寺正倉院の西西北に有名な奈良建築を傳へる轉害門があり、これを佐保道門と呼んだ。その門から西に包永町法蓮寺町を經て法華寺の東までの道は昔の一條南大路で、これを佐保道といつたからである。その南北卽ち佐保川の兩岸から、奈良山連丘に至る地域は佐保であり、特に佐保川右岸の地を佐保の內と稱した。

この佐保の稱は隨分古いものと見えて、垂仁天皇紀に「朕今日夢矣、錦色小蛇繞于朕頸、復大雨從狹穗發而來之濡面、是何祥也」とは皇后がその兄にうながされて、睡眠中の天皇を弑し奉らんとした時のことで、その皇后の名は佐保姬で、その使嗾者たる皇后の兄は佐保彥であつた。佐保を 「さ廬」の意味とする古語大辭典の解は疑はしく、恐らく北に低い山を負ひ、南に奈良平野の淸流に添うた所の淸爽明朗な地の意味であらう。さはさやか・さ庭・さ⺼・さ井のさで、ほは火・秀・ほがら・乾す等のほであらう。左保姬はまた春の神である。それは今日でも佐保山の上に立つて南望して見たらよい。このほがらかな明るい土地は當時平城大宮人だちの最も愛好した地で、長屋王 (佐保大臣)、藤原氏(佐保殿ー佐保田)、大伴氏(佐保の家)等の貴人の邸宅も建てられ、またこの眺望を前にして元明・元正・聖武三天皇・仁正皇后の御陵もあり、ことに生前平城の地を慕はれた平城天皇の御陵もこの並びの佐紀の地を選ばれたのであつた。さればそこには平城宮人の悲哀、歡喜さまざまの感情生活がいろいろな心の花を咲かして、さまざまな歌となつて現はされてゐる。”(『萬葉集大和地誌』北島葭江)

四月十四日、「奈良縣立圖書情報館」前から佐保川に沿つて步いてゆきました。

春に寧樂を訪れたらこの櫻竝木の下を步きたくなります。

佐保川の兩岸にずつとつゞくこの櫻のみちが大好きなんですよね。

種々と書きたいことがあるのですが、明日また倉敷を出るのであまり時がありません。

よつて、櫻を視るときいつも胸に浮かぶつぎの一首で、この時のおもひをあらはしたいと意ひます。

人麻呂歌集歌です

“櫻花 開哉散 及見 誰此 所見散行”(萬:三一二九 卷第十二 羈旅發思)

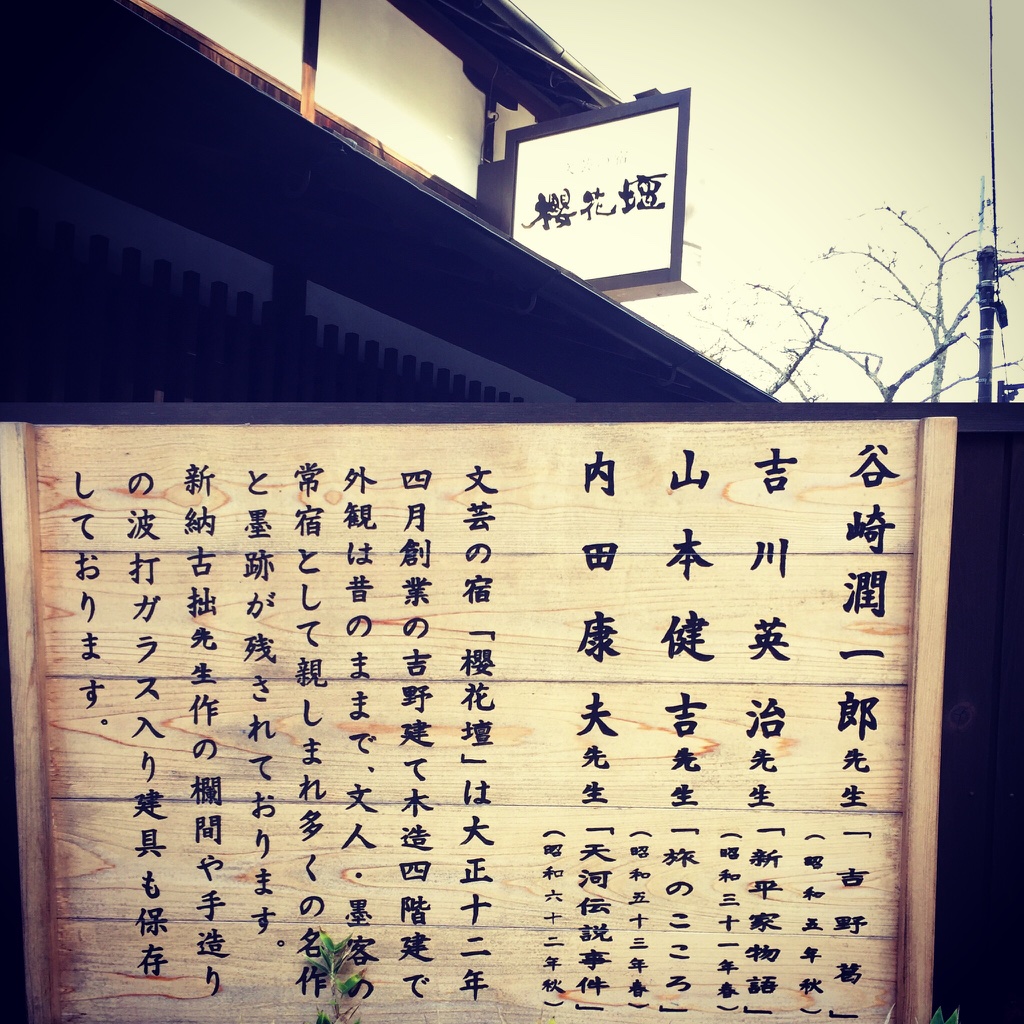

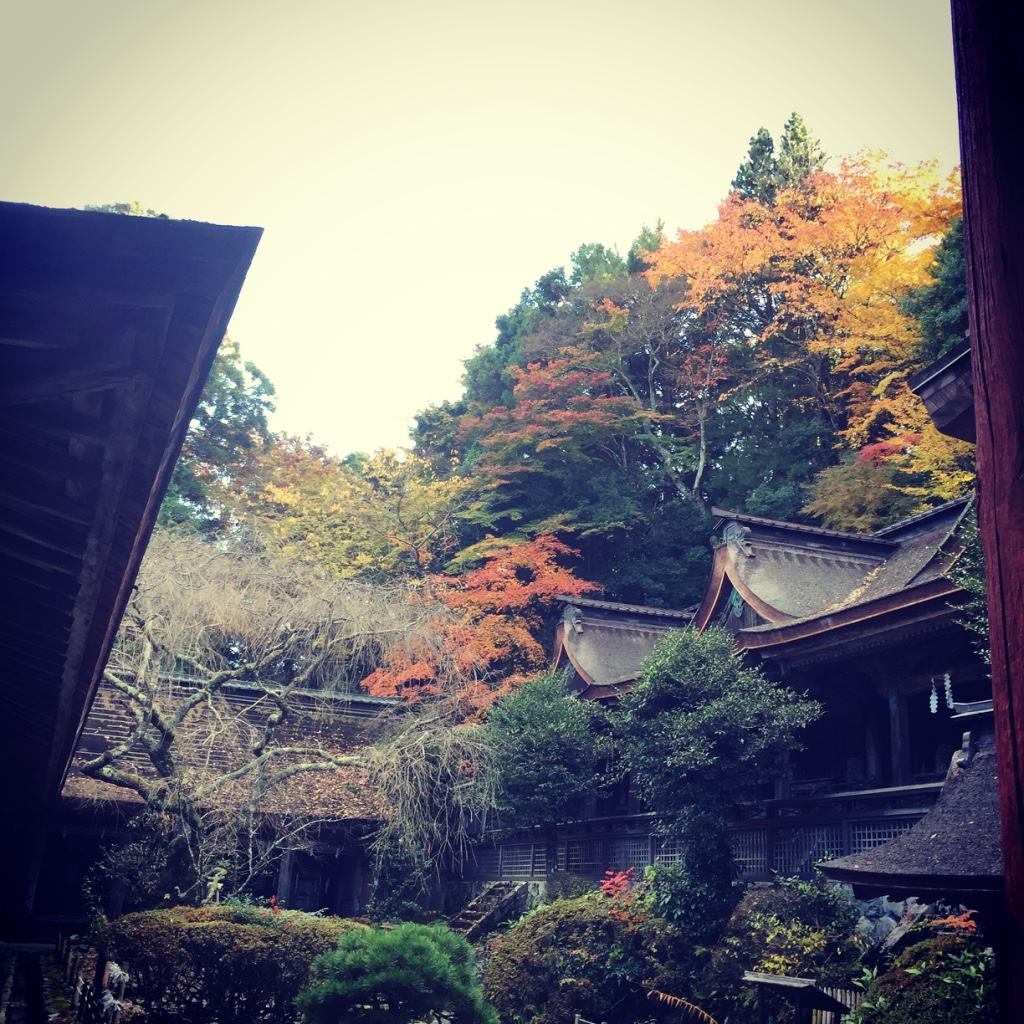

十一月十六日、奈良より倉敷へ還る前日に吉野へゆきました。

雨か、晴れか、どうなるか心配してゐましたが、いゝお天氣となつてよかつたです。

黃葉(紅葉)も大分すゝんでゐてきれいでしたね。

「雖見飽奴 吉野乃河之 常滑乃 絕事無久 復還見牟」(萬:三七 柿本人麻呂)

「安見知之 吾大王 神長柄 神佐備世須登 芳野川 多藝津河內尓 高殿乎 高知座而 上立 國見乎爲勢婆 疊付 ⾭垣山 〻神乃 奉御調等 春部者 花揷頭持 秋立者 黃葉頭刺理 逝副川之神母 大御食尓 仕奉等 上瀨尓 鵜川乎立 下瀨尓 小網刺渡 山川母 依弖奉流 神乃御代鴨」(萬:三八 同)

「山川毛 因而奉流 神長柄 多藝津河內尓 船出爲加母」(萬:三九 同)

“前期万葉の時代は、なお古代的な自然観の支配する時期であり、人びとの意識は自然と融即的な関係のうちにあった。自然に対する態度や行為によって、自然との交渉をよび起こし、霊的に機能させることが可能であると考えられていたのである。”

「金峯山寺藏王堂(Kinpusen-ji Zao-do)」

“自然との交渉の最も直接的な方法は、それを対象として「見る」ことであった。前期万葉の歌に多くみられる「見る」は、まさにそのような意味をもつ行為である。”

「上千本より藏王堂を望む(Looking down at Zao-do)」

“「見る」ことによって、保護霊のあるその地との接触は、すでに行なわれているのである。”

“「見る」ことの呪歌的性格は、「見れど飽かぬ」という表現によっていっそう強められる。”

“「見れど飽かぬ」、また「絶ゆることなくまた還り見む」と、ひたすらに「見る」という行為に表現を集中しているのは、その「たぎつ河內」が、「山川も依りて仕ふる神ながら」な る聖地であり、そこは持統が年に数回もその天皇霊を祓い清めるために赴いて、神事を行なう場所であったからである。ここにも叙景的意識は全くない。赤人の吉野歌も、その意味で叙景歌ではない。もし叙景的要素があるとすれば、それは聖地讚頌のためのものにすぎない。”

「高城山展望臺下にて(Under Takagiyama-tenbodai)」

以上、白川先生の『初期万葉論』から抜粋・引用させて頂きました。

種々と書かうとおもつてゐましたが、今囘はやめておきます。

吉野を步くとき、いつも僕の心のなかで鳴つてゐる言葉が、上記のやうな人麻呂の歌であつたり、また白川先生の遺された名文なのです。

さうした言葉を胸に吉野を步くといふことが、我々日本人にとつてどういふ意味を有つのか。

このBlogを讀んで、そのことに少しでも思ひをめぐらせてもらへれば、とても仕合はせですね。

「Instagram shot」

十一月七日、多武峰に在る「談山神社」を訪れました。

豫想はしてゐましたが、紅葉を視るにはやはり時期尚早でした。殘念でしたが、次囘に期待していとおもひます。

ただ、神社の奥、「大化改新」が談り合はれた地、「談山」にゆくことができてよかつたです。

また、その先には藤原(中臣)鎌足の墓所が在り、其處から眺める寧樂の都がまたすばらしかつたんですよね。

ぜひまた紅葉(⿈葉)の美しいときに再訪したいと意つてゐます。

十一月六日、この日は近鉄「壺阪山驛」まで行き、そこから步いて「岡宮天皇陵」と「束明神古墳」へゆきました。草壁皇子の陵墓である可能性が高いといはれてゐる地ですね。

その後は、「高取中央公園」の近邊を散策しつゝ寫眞を撮りました。

「葛城山」を視たかつたんですよね。

うつくしい夕日とともに視ることができてよかつたです。

十月三十一日、この日は親友が岡山から奈良まで遊びに來てくれました。

美味しいラーメンを食べたり、明日香を二人乘りレンタカー「MICHIMO」で廻つたりして一日リラックスして樂しむことができました。

さうなんですが、今囘はあまり時閒がないので詳細は割愛したいとおもひます。(笑)

こゝではその時に初めて訪れた唐招提寺で撮つた寫眞を手短に紹介したいと思ひます。

唐招提寺は鑑眞和上の開基された古刹ですね。

和上の古雅を感じさせる淸々しい、虛飾のないお寺でした。

「吾屋前之 芽子花咲有 見來益 今二日許 有者將落」(萬:一六二一 巫部麻蘇娘子)

印象深かつたのが萩でした。

盛りをすぎて花は大分散つてゐましたが、それでもきれいでしたね。次はぜひ萩が滿開の時にお參りしたいと意ひます。

「古尓 有險人母 如吾等架 弥和乃檜原尓 揷頭折兼」(萬:一一一八 人麿歌集)

十月三十日は纒向を散策しました。

奈良驛から「万葉まほろば線」に乘つて卷向驛まで行くのですが、この車窓から見える景色がまたいゝんですよね。南に向つて走るのですが、東西どちらを見ても癒されるんですよ。十六時頃出發の便に乘つたのですが、あらためて、いゝなあ、とおもひましたね。

檜原神社への途次に池があり、夕空を映したその水面はとてもきれいでした。

葛城山や二上山といつた大和西峰に沈んでゆく夕日はいつ視てもうつくしいですね。

しかし、その夕日と二上山を視てゐると、うつくしさの奥に在る哀しみを感ぜずにはをれません。

やはりそれは大津皇子と大來皇女の悲運を憶はずにはゐられないからでせう。

「百傳 磐余池尓 鳴鴨乎 今日耳見哉 雲隱去牟」(萬:四一六 大津皇子被死之時磐余池陂流涕御作歌)

「宇都曾見乃 人有吾哉 從明日者 二上山乎 弟世登吾將見」(萬:一六五 移葬大津皇子屍於葛城二上山之時大來皇女哀傷御作歌)

“宇陀は大和の東部、吉野郡の北東に偏在して東伊賀・伊勢の兩國に境し、吉野郡に次いで峻岳蟠蜒する土地であるが、國史には最も早く現はれ、神武天皇の御時、その皇軍活躍の舞臺となつた。從つてその聖蹟及びそれに關聯する土地の名だけ舉げても、穿邑・高倉山・國見山・下つ縣・高城・血原・朝原等が見えてをり、垂仁天皇朝には、倭姬命が天照大神の靈鏡を奉じてこれを菟田の阿騎、筱幡に奉祀されたこともある。降つて天武天皇が卽位の前壬申の亂の起るに及んで、吉野宮から東國に行かんとして吾城・大野・香牟羅等の地を通過せられたこともある。

しかし飛鳥奈良朝を通じ、宇陀の地はむしろ偏僻の地として、狩獵の外にはあまり(に)都人の入りこむこともなかつたやうである。ただ忍坂あたりから榛原の邊にわたつて皇族方の陵墓が散在してゐるのが目に立つ。萬葉集に現はれた二三の歌はこの飛鳥朝から藤原朝にわたつてのものである。 ただ注意すべきことは今日も水銀の產地で、赤埴の名の殘るごとく、辰砂を含む赤土の多い所である。血原も茅原でなくてあるひは赤土の原の意かも知れない。”(『萬葉集大和地誌』 北島葭江)

十月二十四日、この日は宇陀へ往きました。

先づはJRで奈良驛から櫻井驛まで下り、そこから近鉄で榛原驛まで行きました。

この近鉄大阪線の列車からの風景、大好きなんですよね。

「Instagram shot : 櫻井から榛原へ 車窓より吉隱邊りを視る」

榛原驛に着くと、次はバスに乘つて「八咫烏神社」にむかひました。

「Instagram shots : 八咫烏神社にて」

“‥‥‥是に亦、高木大神の命以ちて覺し白しけらく、「天つ神の御子を此れより奧つ方に莫入り幸でまさしめそ。荒ぶる神甚多なり。今、天より八咫烏を遣はさむ。故、其の八咫烏引道きてむ。其の立たむ後より幸行でますべし。」とまをしたまひき。故、其の敎へ覺しの隨に、其の八咫烏の後より幸行でませば、吉野河の河尻に到りましし時、筌を作せて魚を取る人有りき‥‥‥”(『古事記 中卷』)

いにしへにおもひを馳せながらお參りしました。

次は「阿紀神社」をめざして南へ步いてゆきました。

縣道二百十七號線から伊勢本街道へ。

步く、步く。

「秋野 尾花末 生靡 心妹 依鴨」(萬:二二四二 人麿歌集)

宇陀に來て感嘆したのは、とにかく尾花がうつくしい、といふことでした。

秋の夕光に輝いてゐました。

“古代においては、「見る」という行為がすでにただならぬ意味をもつものであり、それは対者との内的交渉をもつことを意味した。国見や山見が重大な政治的行為でありえたのはそのためである。国しぬびや魂振りには、ただ「見る」「見ゆ」というのみで、その呪的な意味を示すことができた。万葉には末句を「見ゆ」と詠みきった歌が多いが、それらはおおむね魂振りの意味をもつ呪歌とみてよい。”(『初期万葉論』「叙景歌の成立」白川静)

「天離 夷之長道従 戀來者 自明門 倭嶋所見」(萬:二五五 柿本人麿)

“今大宇陀町から西一粁の迫間に式內阿騎神社があり、手力男、秋姬、思兼の三神を祀り、社に近く高天の森の圓丘があり、倭姬が一時天照大神の靈を安置した所だと傳へてゐる。”(『萬葉集大和地誌』)

最後に「阿騎野・人麻呂公園」へゆきました。

上の寫眞は「音羽山」のあたりを望んで撮つたものだと憶ひます。

歌聖、柿本人麿とむかひあふ。

「これからどうぞよろしくお願ひします」と、萬感を胸に抱きつゝ、ご挨拶申し上げました。

とても意義深い一日となりました。

十月十日に「白毫寺」にお參りしました。

志貴皇子ゆかりの地ですね。

古京を眼下に見渡す此處からの眺望はほんたうに息を呑むほど美しい。

寺門をでゝ下つてゆく。

參道から見える景色がまた美しい。

沈む夕陽がほんたうにうつくしい。

志貴皇子の風雅を偲び、古を念ひました。

こゝからが奈良篇です。

やつとたどりつきました。

いやあ、ほんたうに(笑)

奈良滯在がはじまつてすぐ、昨年九月十五日は「采女神社」「猿澤池」にて「采女祭り」が行はれました。

あざやかな衣を纏つた稚児が印象的でした。

池を圍んで屋臺がならんでをり、たくさんの人で賑つてゐました。

いま倉敷をでることを考へてゐますが、どこに住むかといふことについてなかなか結論がでません。

岡山、奈良、東京と日ごとに頭のなかで錯雜と想ひがめぐります。

ここ數日『窓辺の風』(宮城谷昌光)を讀んでゐて、そのなかに堀辰雄のことがでゝをり、今日彼の書いたものをむしやうに讀みたくなりました。そんなわけで圖書館に行き『堀辰雄全集第四卷』(筑摩書房)を借りることにして、「自作について」といふところを讀んでみました。

彼の小說はまだ讀んだことがありません。まあこれからといふことなんですが、とにかく彼の随筆や評論をまづ讀んでみたいと意つてゐて、今日は上記のところをちよつと讀んでみました。

そこに「大和路」を旅したときのことや折口信夫のことが書いてあるんですが、そのやはらかくて心地のよい文章を讀んでゐると、かつて「山邊の道」を步いたときの胸の奥がしめつけられるやうな感覺が懷しくおもはれ、やつぱり奈良かなあ、といふ氣がしてきました。

ここ數日東京にかたむいてゐたのに......あらためて言葉の力はすごいなあと(笑)

“はじめて私が大和に游んだのは、一九三七年のことである。晚春から初夏にかけて、京都に一と月ばかり暮らしてゐた。そのをり萬葉集などもときどき讀んでみてゐたが、或る日、ふいに思ひ立つて、ひとり奈良へ出かけ、新藥師寺の高圓山を眺めたりして、一種の滿足を得た。歸りみち、高畑の古びたついぢ道を通り拔けてゆくうち、おもひがけず一めんに白い茅花が微風になびいてゐる小さな原へ出たときの、一瞬の、目もさめるやうな心もちも、その最初の日の忘れ難いものの一つだつた。”

大和に游ぶべきかなあ。