寧樂滯在記 二「白毫寺」

「Instagram shot」

「Instagram shot」

やはらかな夕光をうけた土壁、ぬくもりを感じます。

寧樂の西峰を望む。

寺門をでゝ下つてゆく。

參道から見える景色がまた美しい。

沈む夕陽がほんたうにうつくしい。

志貴皇子の風雅を偲び、古を念ひました。

「Instagram shot」

「Instagram shot」

やはらかな夕光をうけた土壁、ぬくもりを感じます。

寧樂の西峰を望む。

寺門をでゝ下つてゆく。

參道から見える景色がまた美しい。

沈む夕陽がほんたうにうつくしい。

志貴皇子の風雅を偲び、古を念ひました。

つゞけてBlogを書いてきましたが、そろそろ伊豆へ行く準備をしなくてはなりません。結局この休みでも奈良については書くことができませんでした...(笑)

とても殘念ではありますが、また次の休みで書くことにします。奈良については書きたいことがたくさんあつて、とても短時日には書き切れないので。

まあゆつくりやつてゆきます。

『尾形光琳 江戸の天才絵師』

“「あんた、梅が咲いたんえ、ほら」

多代はそう言うと、紅梅の一枝を床の間の一輪ざしに挿した。

枝先の二、三輪が綻びている。ほのかに香りが漂う。

光琳は身を起こし、

「ええな、ええもんやな、梅はいつ見てもええ。春を感じるからやろな」

と言って、しばらく眺めていたが...”(『尾形光琳 江戸の天才絵師』)

二月五日に「MOA美術館」がリニューアルオープンします。

とてもすばらしいリニューアルとなつてゐると聞いてをり、五日に訪れる豫定なので、いまからとてもわくわくしてゐるところです。

數年前にこちらの美術館と「箱根美術館」に行く機會がありました。どちらもとてもすばらしかつたのをいまでも鮮明に憶えてゐます。しかし、季節は夏でしたので『紅白梅圖屏風』は展示されてをらず、そのとき拜觀することはかなひませんでした。

此の度めぐりめぐつてこのリニューアルオープンの時に再訪できること、また光琳の最高傑作『紅白梅圖屏風』を視ることができるといふことにとても仕合せを感じてをります。

この『尾形光琳 江戸の天才絵師』を今囘行く前にどうしても讀んでおきたかつたので、こゝ二日閒で集中して讀みつゞけ、先程讀了したところです。

光琳と、彼を支へつゞけた妻の多代。また父の宗謙や弟の乾山、親友の源丞など、魅力的な人々の織り成すとてもすばらしい物語でした。登場人物それぞれが活き活きとしてをり、活寫とはまさにこのことだと、つよく感じましたね。

京言葉の掛け合ひがよく活かされてゐて、讀んでゐて心地よかつたです。

物語は勿論のこと、この書の製本がまた大變すばらしいもので、光琳の作品の入圖が眼に迫つてきます。上質な紙をつかつてゐて、本自體がひとつの藝術品となつてゐると思ひます。

光琳の作品を視にゆく前に讀んでおいて本當によかつたと念ひます。

著者の飛鳥井さんがこの勞作をお書きになられたことにとても感謝致してをります。

ほんたうにありがたうございます!

ぜひ一讀を!

さて、この文を書いてゐると節分から、二月四日、立春となりました。

これから日一日と春にむかつて陽氣がつよくなつてゆきます。

一人でも多くのひとがこの機會に光琳の作品にふれることで、彼の陽を心にいたゞくことができたらすばらしいな、と意つてをります。

“...古と今とそれ何ぞ異ならむ。園の梅を賦して聊かに短詠を成す宜し。(梅花の歌三十三首序より)

梅の花 今盛りなり 思ふどち 插頭にしてな 今盛りなり(萬:八二〇 筑後守葛井大夫)

人每に 折り插頭しつつ 遊べども いやめづらしき 梅の花かも(萬:八二八 大判事丹氏麿)

萬代に 年は來經とも 梅の花 絕ゆることなく 咲き渡るべし(萬:八三〇 筑前介佐氏子首)

それではまた!

「美保關燈臺」

“爾に速須佐之男命、其の御佩せる十拳劒を拔きて、其の蛇を切り散りたまひしかば、肥河血に變りて流れき。故、其の中の尾を切りたまひし時、御刀の刃毀けき。爾に怪しと思ほして、御刀の前以ちて刺し割きて見たまへば、都牟刈の大刀在りき。故、此の大刀を取りて、異しき物と思ほして、天照大御神に白し上げたまひき。是は草那藝の大刀なり。故是を以ちて其の速須佐之男命、宮造作るべき地を出雲國に求ぎたまひき。爾に須賀の地に到り坐して詔りたまひしく、「吾此地に來て、我が御心須賀須賀斯。」とのりたまひて、其地に宮を作りて坐しき。故、其地をば須賀と云ふ。茲の大神、初めて須賀の宮を作りたまひし時、其地より雲立ち騰りき。爾に御歌を作みたまひき。其の歌は、

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を”(『古事記』)

八月三十日(火)に親友と車で日歸り旅行をしました。

「倉吉驛前から境港までドライヴ」(Instagram photos)

朝早く彼が車で倉吉驛まで迎へに來てくれました。

いつもありがたうね!

はじめの目的地が境港にある「かいがん」といふお店で、「先づそこの旨い海鮮丼を食べて腹拵へをしよう!」と意氣込んでゐたのですが、いざ着いてみると、何と火曜定休ではありませんか!(呵々大笑)

「どうする?」

「コンビニで濟まさうか?」

等々と腹を空かせながら話をしつゝも、せつかくこゝまで來たのだから先に「美保關燈臺」に行くことに。

行つてみて大正解でした!

日本海の壯大な景色が最高でしたね。

蒼い海原。

靑い天空。

そして白い雲に、心地よい風。

「日本海」

此處にある「美保関灯台ビュッフェ」さんで腹拵へもできました。窓からの景色がすばらしいです。日本海を眺めながら食べる朝食は格別ですね。食べたのは「いか丼」だつたかな、先づ先づのお味で、あつさりしたものでした。

「美保關燈臺にて」(Instagram photos)

「美保關の駐車場より大山を望む」

こちらの大山も壯觀でしたね。

美保關をあとにしてひたすら西へ。

「宍道湖の北を通って出雲大社までドライヴ」(Instagram photos)

途中休憩で「宍道湖」を視る。

この日の湖面は荒々しかつた。

「出雲大社」

「八百丹杵築宮」

初めての御參拜です。

感無量でした。

幼少の頃の御守護にあらためて感謝申し上げました。

「島根県立古代出雲歴史博物館」

御參拜後はこちらの「島根県立古代出雲歴史博物館」へ行きました。

いやもうほんたうに盛りだくさんで、この日の持ち時間だけではすべてをじつくり視てまはることは無理でした。またいつの日か必ず再訪したいと意ひます。

博物館訪問を了へて歸路につきました。

今度はひたすら東へ!

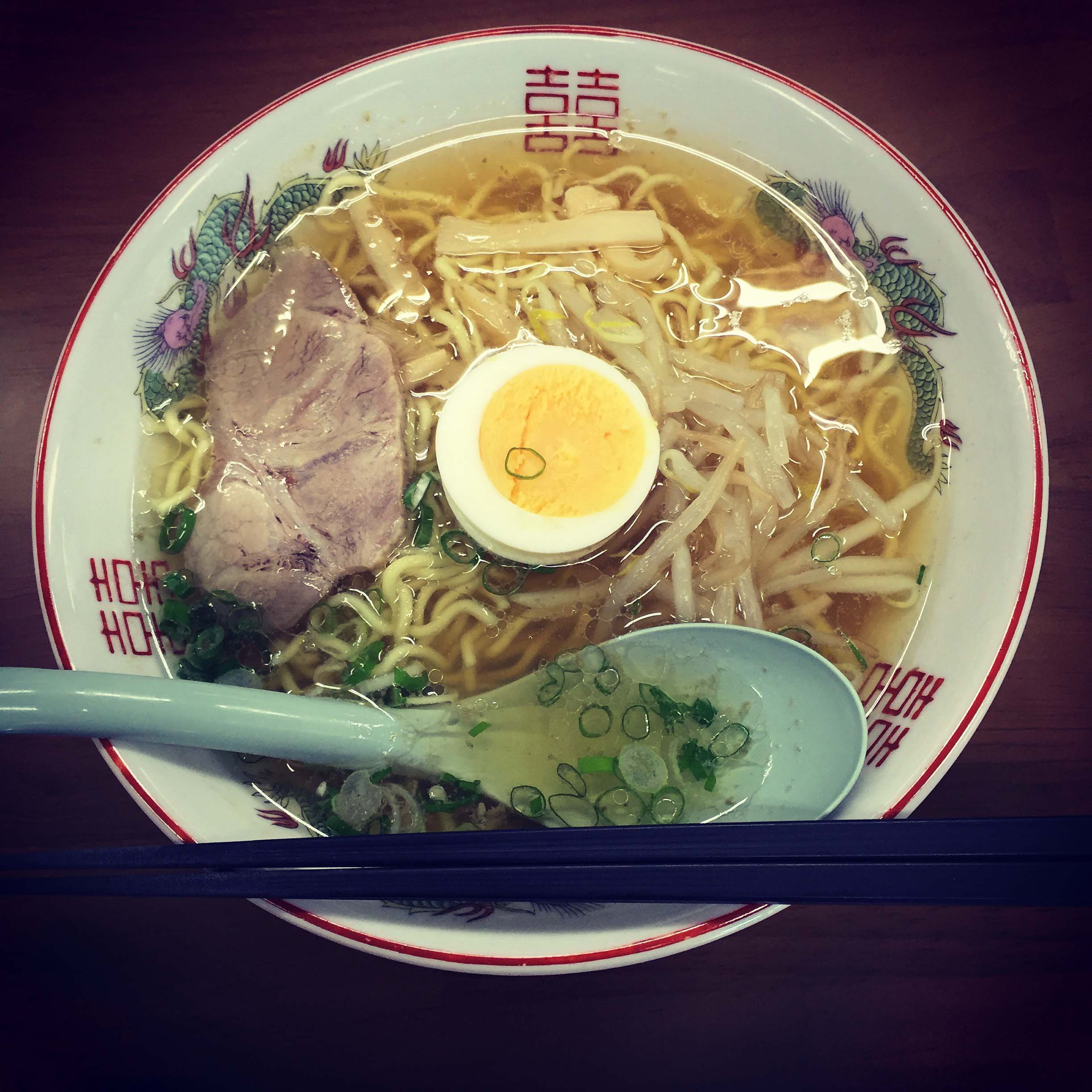

途中で赤碕にある有名な「牛骨ラーメン」のお店「香味徳」さんへ寄りました。牛骨ですが割とあつさりしてゐて美味しかつたですよ。

「香味徳」(Instagram photos)

ラーメンを食べた後は、近くの海岸で小休憩。

雲がダイナミックでした。

また少し走つて、風車を閒近で見上げられるところがあり、撮影を兼ねて小休憩。

この邊りには風車がたくさんあつて、その白い姿をみてゐると氣分爽快です!

「夜長茶廊」(Instagram photo)

この後、親友のF君(笑)は僕を三朝まで送つてくれました。

「倉敷に歸る前に温泉に入りたい」といふことで、三朝温泉街にある「株湯」といふ共同浴場に電話してみました。まだ營業してゐるとのことで、F君は喜んで入浴に行つたのですが、すごくよかつたさうです。

受付の女の對應がすばらしく、他のお客さん(地元の方が多いさうです)の雰圍氣(マナー)もいゝ、その上お湯もバッチリ、といふことでとてもよい時閒をすごすことができたさうです。

旅のなかでさういふ時をすごすことができるといふのはすばらしい。

そのとき感じた人々のぬくもりはきつといつまでも忘れることはありませんから。

以上、親友との日歸り旅行記でした!

「羽黑蜻蛉」

三朝に來て先づ一番印象的だつたものが上の眞黑な蜻蛉でした。「羽黑蜻蛉」といふ名の蜻蛉で、雌の方が全身黑色なのださうです。別名「神樣とんぼ」と呼ばれてゐるさうで、水のきれいなところにしか生息してゐないとのこと。三朝の水はきれいですからたくさん居るのでせう。ほんたうに神祕的な蜻蛉でした。飛び方も日常よくみかける蜻蛉とは異なり、何といへばいゝか、視てゐると「幽けさ」といつたものを感じます。幽顯の境を往き來してゐる、そんな氣がします。

夏の野に咲く花、心を明るくしてくれます。

三朝球場の傍を通る路で見上げる。

「つきくさ(つゆくさ)」

「常立庵」への途上、近くを流れる川緣で。

月草に 衣ぞ染むる 君がため 綵色の衣 摺らむと念ひて(萬:一二五五)

「常立庵」近くに墓地がありますが、その近邊で撮つたものです。ニラと奥にツユクサも見えます。

伎波都久の 岡の莖韮 われ摘めど 籠にも滿たなふ 背なと摘まさね(萬:三四四四 古歌集)

畦道の草におかれた露。

行き行きて 相はぬ妹ゆゑ 久方の 天の露霜に 沾れにけるかも(萬:二三九五 人麿歌集)

山萵苣の 白露重み うらぶるる 心も深く 吾が戀止まず(萬:二四六九 同上)

烏玉の 吾が黑髮に 落りなづむ 天の露霜 取れば消につつ(萬:一一一六)

“「君がため」「妹がため」とは、その愛する人のための魂振り行為として、そのことが歌われているのである。それを歌うことも、また魂振りの意味をもつものであった。このような歌を背景において考えると、「伎波都久の」の歌が魂振りのための草摘みを歌うものであり、末句「背なと摘まさね」のもつ戯弄の意味も知られよう。草摘みは、もの思う女のする行為である。”(『初期万葉論』「第二章 巻頭の歌」白川静)

身近に愛すべきものはたくさん在りますね。

「三德川」

今囘は滯在してゐた處について書きたいと思ひます。

僕がゐたところは「三朝」といつても温泉場の中心地ではなく、「三朝町役場」邊りであり、いはゞ三朝の入口にあたるところです。

この度の滯在ではこの邊りの主要觀光地である「三德山」には結局行くことはありませんでした。真夏で每日とても暑く、とても登る氣にはなれなかつたので(笑)

さういふ特別な處には行かなかつたけれども、自分のゐた近邊を步くだけで十二分に此處の地氣を感じることができたと懷ひます。

さて、三朝には三德川が流れてゐますが、「三朝ロイヤルホテル」の方から東にローソンに向かつてその川沿ひを步いてゆくと、此のこんもりとした杜のやうな處が右手に在ります。此處は何か犯すべからざる神聖な存在感が有りました。

露出がアンダー氣味で申し譯ないですが...左手にみえる青い看板のところがローソンですね。かういふところにコンビニがあるのは實に有難いです。

黑い點は飛ぶ鳥です。

この地は四方を山に圍まれてをり、瞻上げれば空と雲が、見渡せば山と川が目をたのしませてくれます。

「三朝球場」

南に野球場があります。景色にアクセントをつけてくれてゐます。

三朝はめづらしい鳥が多いさうです。愛好家がよく寫眞撮影に來られるとのこと。

自然に抱かれたこの地でゆつたりと飛びまはる姿を視てゐると、萬葉の古に還る、そんな心持ちになります。水もきれいです。

三德川が竹田川と合流して「㆝神川」となり、北へ向きをかへて日本海へと流れゆきます。

「三朝ロイヤルホテル邊りから北を望む」

“天飛ぶ 鳥も使そ 鶴が音の 聞こえむ時は 我が名問はさね”(『古事記』)

誰の遣りし使か、天翔る鳥を瞻るたび、さう想はずにはゐられまん。

つゞく

「住吉大社」

一月十一日朝に白良濱に感謝して別れをつげ、「明光バス」に乘つて大阪へ向かひました。バスが和歌山市中心部を通るのではあれば「陸奥宗光」ゆかりの地を訪ねてみたかつたのですが、さうではなかつたので和歌山めぐりは斷念しました。

さて、「せつかく大阪に寄るのだからどこか特別な處に行きたいな」と思ひ、まだ行つたことのなかつた「住吉大社」にお參りすることにしました。

難波(湊町OCAT)でバスを降りて、南海電車に乘り、「住吉大社驛」で下車したらすぐ目の前が參道でした。神功皇后ご鎭齋の由緖ある大社ですね。萬葉の古から人々の航行に御守護頂いてをり、「住吉」を詠んだ歌が『萬葉集』にはたくさんあります。

住吉の 得名津に立ちて 見渡せば 武庫の泊ゆ 出づる船人(萬:二八三 高市連黑人)

住吉の 野木の松原 遠つ神 わご大君の いでましどころ(萬:二九五 角麿)

住吉に 齋く 祝が神言と 行くとも來とも 舶は早けむ(萬:四二四三 多治比眞人土作)

これから萬葉の世界に深く這入つてゆかうとしてゐる身、どうぞこれからもよろしくお願ひ致します、とご挨拶申し上げて參りました。

清澄な神氣に充ちた神社でしたね。

ぜひまた訪れたいと意ひます。

御參拜後は難波までもどつて道頓堀邊りを少し散策しました。

とりあへずビックカメラに行つて白濱・大阪で撮つたフィルムの現像をお願ひし、その待ち時閒を利用して先づ「天地書房」さんに行つてみることにしました。いま何よりも古書店めぐりが樂しいんですよね。何處に行つても先づ古書店をさがしてしまふ(笑)こゝでは『人間・この劇的なるもの』(福田恆存)を購入しました。Instagramにもアップしましたが、すばらしい本だとおもひます。また難波に行く機會があれば寄つてみたいとおもひます。

古書店を出たあとは「たこ焼道楽 わなか」さんのたこ燒を食べました。何故か塩味にしてしまひ、それはそれで美味しかつたんですが、食後少し物足りなさを感じてしまひました。普通にソースにしておけばよかつたなあ、と(笑)次はぜひソース味を食したいと意ひます!

たこ燒を食べ了つた頃にはかなり疲勞感があつたので、フィルムを受け取つてそのまゝバスで倉敷に還ることにしました。いままであまり大阪の街を步いたことがなかつたので新鮮でしたね。また今度ゆつくり大阪觀光をしたいなあ、とおもひました。

白濱から住吉大社まで、良い時をすごすことができました。

次は富士山を視にゆきます!

「白良濱にて」

さて、一月十日、「不知綱棧橋」の景色を見納めてから、「今日こそは!」とうつくしい夕陽を期待しながら「白良濱」へゆきました。

彼方の船を見遣りながら日の暮れてゆくのを眺めてゐました。

夕日から緑水の面を渡り、濱へと延びてくる一条の光がとてもうつくしかつたです。

砂上にぬくもりのある陽光をおいてゆく。

やさしい夕暮れです。

ほんたうに最後の最後でこの夕陽を視ることができました!

ありがたいことです。

白濱に來てよかつたなあ、と念ひましたね。

これでおもひのこすことなく倉敷に還ることができる、さうおもひました。

『萬葉集』より

「幸于紀伊國時川島皇子御作歌 或云山上臣憶良歌」

白波の 濱松が枝の 手向草 幾代までにか 年の經ぬらむ(萬:三四)

「大寶元年辛丑冬十月太上天皇大行天皇幸紀伊國時歌一三首」より

妹がため 我玉求む 沖べなる 白玉寄せ來 沖つ白波(萬:一六六七)

白崎は 幸くあり待て 大船に ま梶しじぬき また歸り見む(萬:一六六八)

風無の 濱の白波 いたづらに 此處に寄り來る 見る人なしに(萬:一六七三)

「人麿歌集」より

戀ふること 心やりかね 出で行けば 山を川をも 知らず來にけり(萬:二四一四)

水の上に 數書くごとき 我が命 妹に會はむと うけひつるかも(萬:二四三三)

沖つ藻を 隱さふ波の 五百重波 千重しくしくに 戀ひ渡るかも(萬:二四三八)

此の度の白濱滯在では他處を觀光する餘裕がありませんでした。まだまだ視たい處はたくさんあります。

絕ゆることなくまた還り見む、さう意つてゐます。

白濱の天地人に感謝致します。

ほんたうにありがたうございました!

「謹賀新年」

明けましておめでたうございます。

SNSでは旣にご挨拶申し上げましたが、あらためまして本年もどうぞよろしくお願い致します。皆樣と共に二〇一七年をすばらしい一年とすることができたらいゝな、と意つてゐるところです。

さて今年初のBlogですが、昨年末にSNSでシェアしたニュースでその開發を知つた「白川フォント(リンク)」について書いてみようとおもひます。

上の「謹賀新年」といふのはその中の「白川篆文」です。どのやうにしてこのBlogにアップしたかといふと、先づ「テキストエディット」(Mac)でフォントをこの「白川篆文」に設定し、「謹賀新年」と入力すると上の篆文が出力されます。次にそのテキストファイルを「PDFとして書き出」し、そのまゝPDFとして保存します。最後にこのファイルをJPGファイルに變換してトリミングをし、「image」挿入でアップしました。ファイル變換には試しに「Any フリー PDF JPG 変換」といふフリーソフトをつかつてみましたが(特に問題なし)、他にもソフトはたくさんあるので自分の好みに合ふものをつかつてもらへばいゝと思ひます。

フォントを自由に選擇できないアプリケーションやWebサイトも多いと想ふので、上記のやうに一手閒かゝるのは仕方ありませんね。

このフォントに由り、これからデジタル空閒に於いてより多くの人々に漢字の魅力を傳へることができるやうになるであらうと想はれます。開發に携はられた方々に厚く感謝申し上げたいと意ひます。ほんたうにありがたうございます。

それではさつそくこのフォントをつかつて、僕の好きな字の一つである「念」について書いてみます。

「念」(白川篆文)

酒坏尒 梅花浮 念共 飮而後者 落去登母与之(萬:一六五六 大伴坂上郞女)

久方乃 月夜乎淸美 梅花 心開而 吾念有公(萬:一六六一 紀少鹿女郞)

この二首は萬葉集卷第八「冬の相聞」の歌です。

この「念」といふ字について白川先生の『字統』には次のやうに說かれてゐます。

“形声 声符は今。今は栓のある蓋の形で、飲の正字である㱃は酓と欠とに従う。酓は酒樽(酉)に蓋栓(今)を加えた形である。〔説文〕十下に「常に思ふなり」とする。金文の〔大克鼎〕に「厥の聖保なる祖師華父を巠(経)念す」、〔毛公鼎〕「王畏の易からざるを敬念せよ」の「巠念」「敬念」が、字の原義である。〔詩、大雅、文王〕に「爾の祖を念ふこと無からんや」もその意。またいつまでも思いつづけることをいい、〔論語、公冶長〕に「伯夷・叔⿑は舊惡を念はず」とみえる。心は心臓の形。今は中のものを閉じこめる蓋で、心中に深く思うことを念という。(後略)”

また『字訓』には「おもふ【思・念】」の項に、

“四段。胸のうちに深く思うて、外にあらわすことのない考えごとをする。ひとり心のうちに抱く感情をいう。しかしそのような感情は、どうしても面にあらわれやすいものであるから、もとは「面」と同根の語であろう。そのような心理をもつ語として理解され、他の動詞・形容詞と複合して、用いることも多い。(中略)今は㱃(飲)の字形からも知られるように、壼形のものの蓋栓の形。従ってものを中に封じこめる意がある。(中略)〔万葉〕には「おもふ」という語が甚だ多いが、その表記には思よりも念の字を用いることが多い。念は心のうちに深く思い抱く意の字とされたのであろう。”

と、お書きになつてゐらつしやいます。

いまでは「おもふ」といふ言葉には「思」といふ字ばかりがつかはれ、「念」といふ字がつかはれることはほとんどないでせう。萬葉の古から脈々と受け繼がれてきた「國語のゆたかさ」を考へるとき、日本語はいま誠に憂慮すべき狀態にあるといはざるを得ません。「思ふ」「想ふ」「懷ふ」「意ふ」「臆ふ」「憶ふ」「念ふ」など、我々には實にたくさんの「おもひ」があります。

白川先生が遺された書により、大きな意味での日本語の復活が果されることを願つて已みません。

皆樣にとつて、二〇一七年はどのやうな歳になるのでせうか?

僕にとつてのこれからの一年は、益々「古念ゆ」といふ歳になるやうに想はれてなりません。

最後に柿本人麻呂の歌を、

夏野去 小壯鹿之角乃 束間毛 妹之心乎 忘而念哉(萬:五〇二)

それではまた!!

二〇一六年晦日 白良濱にて

今年も一年閒多くの方々にお世話になりました。本當にありがたうございました。

年を經る毎に一年が益々短く感じられます。今年もいつものやうに尺進寸退の日々でしたが、新しい人々と土地にふれることができ、その中で得たものは決して鮮少ではありませんでした。殊に奈良での經驗はこれからの人生にとても大きな意味をもつものであらうと想つてゐます。

今年一年は、一つの大きな目標が自分の中で確固として定まつた 、さういふ一年でした。自分の宿命といふものを確と自覺した、見定めることができた、いまそんな念ひを抱いてゐるところです。

早いもので來年は三十五歳を迎へることになり、自分にとつて、また一つの節目の年となるであらうと想はれます。三十代後半に豐かな稔りを獲ることができるやう、日々弛むことなく學びつゞけてゆかうと意つてゐます。

二〇一七年といふ歳が皆樣にとつてより良い一年となりますやう 、心より念願してをります。また、どうか皆樣が無事に新年をお迎へすることができますやうに。

それではまた來年よろしくお願ひ致します。

よいお年を!

『三朝の⾭空』

今夏は三朝に滯在してゐました。奈良に行くまでに現像が間に合はなかつたので、いまやつとスキャンして編集してゐるところです。九月の初めに倉敷に還つて來て、それから半ばにすぐ奈良に移動しました。その場所の移動と時間の隔たりの爲か、いま夏に撮つた寫眞をみると、あらためて山陰の景色の美しさに瞠目します。

先日この地で大きな地震があり建物の倒壞など被害も少なくありませんでした。僕が居たところは幸い被害は小さなものであつたさうですが、倉吉の市街地などでは家屋の倒壞がたくさんあつたやうで、ほんの數ヶ月前にその街竝みを視てゐた者にとつては本當につらいことです。當地の人々がこれから復興にむけて元氣を出して励んでゆかれることを心から願つてゐます。

この度初めて山陰に滯在してみて、三朝、倉吉に限らずこの地の景色は本當にすばらしいなあ、とつよく感じました。それを少しでも感じてもらへるやう、これから少しづゝ寫眞に滯在記を添へてアップしてゆきたいとおもひます。

三朝にて

今日この空を瞻てゐて、「八雲立つ」とはかういふことか、と感動しました。

この地に生きた古の人々はこの空を日々瞻上ることにより、其處に神を視、その存在を身近に感じてゐたのでせう。

この地の空と雲はすぐ其處に在る 。それをつよく感じますね。

近所の古書店で買つてから少しづゝ讀んでゐた本ですが、今日やつと讀了することができました。

昭和十七年四月に出版されたもので、川端さんの眼を通じて明治から昭和初期の文壇を概觀することができる內容となつてゐます。「當代の作家」では約百人の作家についての寸評を行つてをり、批評家としての川端さんの魅力を随所に感じることができます。

全編厭きることなく、とても興味深く讀むことができました。たくさん良い文章がありましたが、一番印象深かつたのは最終章「文章について」の冒頭にある次の一節です。

“少年時代、私は『源氏物語』や『枕草子』を讀んだことがある。手あたり次第に、なんでも讀んだのである。勿論、意味は分かりはしなかつた。ただ、言葉の響や文章の調を讀んでゐたのである。

音讀が私を少年の甘い哀感に誘ひこんでくれたのだつた。つまり、意味のない歌を歌つてゐたのだつた。

しかし今思つてみると、そのことは私の文章に最も多く影響してゐるらしい。その少年の日の歌の調は、今も尙ものを書く時の私の心に聞えて來る。私はその歌聲にそむくことが出來ない。

その少年の歌の後に、私が日本の文章に心から驚いたのは、祝詞と宣命とである。高等學校で習つた祝詞や宣命やを、やはり少年の日に音讀してゐたならば、私の文章はもつと力强いものになつてゐたらうに、と今更悔いても取返しがつかない。”

古典の音讀が如何に大切であるかといふことをあらためて痛感します。

“敷島の やまと心を 人とはば 朝日に匂ふ 山さくら花”(本居宣長)

四月九日に吉野を訪ねました。二度目の吉野です。

前囘はロープウェイを利用しましたが、今囘は人が多すぎたこともあり、步いて上までゆくことにしました。

吉野は何といつても山櫻ですね。

前囘來た時と同じく今囘も中千本の辺りまでしかのぼることができませんでした。この日までに中腹までの花はかなり散りはじめてをり少し殘念でしたね。

それでもこれらのうつくしい山櫻を視ることができ、とてもうれしくおもつてゐます。

下は世界遺産となつてゐる吉水神社への參道に咲いてゐた花です。とてもきれいでした。吉野に行くことがあれば是非拝することをお勸めします。すばらしい場所です。

こちらが有名な吉水神社から視ることのできる一目千本の景色ですね。

“やすみしし 我が大君の 聞しをす 天の下に 國はしも さはにあれども 山川の 淸き河内と み心を 吉野の國の 花散らふ 秋津の野邊に 宮柱 太敷きませば ももしきの 大宮人は 船並めて 朝川渡り 舟競ひ 夕川渡る この川の 絕ゆることなく この山の いや高知らす みなぎらふ 瀧の宮處は 見れど飽かぬかも”(萬:三六 柿本人麿)

また必ず來ます。

“見れど飽かぬ 吉野の川の 常なめの 絕ゆることなく また歸り見む”(萬:三七 同 )

尾道を堪能してから時閒に余裕があつたので、豫定にはなかつたのですが思ひ切つて宮島へ行くことに。高校の時以來二度目の渡島です。フェリーが氣持ちよかつた。海外からの來訪者も多かつたですね。

先づ嚴島神社に參詣してから、地元の方に櫻の見所を訊いてこちらのスポットへ。上の寫眞はピンボケしてゐますね、out of focus......でもまあそれはそれで何となく味があつていゝかなと(笑)

こゝにのぼつて來た時には曇りになつてゐて少し殘念でした。

“我が背子に我が戀ふらくは奥山の馬酔木の花の今盛りなり”(萬:一九〇三)

櫻も然ることながらうつくしい馬酔木に目を瞠りました。

豫期せぬ出逢ひに感謝です。

いつかまた行きたいとおもつてゐます。

(撮影:四月二日)

GR DIGITAL f/2.8 1/1250秒

“誰が園の梅にかありけむここだくも咲きにけるかも見が欲しまでに(萬:二三二七)”

今年最初に視た梅の花。

まだまだ滿開ではありませんね。

蕾が若々しく、視てゐると力强い生命力を感じます。

これから日每に少しづゝ花開いていくのを樂しみにしてゐます。

“さういふ時彼女の顏のなかにともし火がともつたのだつた。この鏡の映像は窓の外のともし火を消す强さはなかつた。ともし火も映像を消しはしなかつた。さうしてともし火は彼女の顏のなかを流れて通るのだつた。しかし彼女の顏を光り輝かせるやうなことはしなかつた。冷たく遠い光であつた。小さい瞳のまはりをぼうつと明るくしながら、つまり娘の眼と火とが重つた瞬間、彼女の眼は夕闇の波間に浮ぶ、妖しく美しい夜光蟲であつた。”

“島村はその方を見て、ひよつと首を縮めた。鏡の奥が眞白に光つてゐるのは雪である。その雪のなかに女の眞赤な頰が浮かんでゐる。なんともいへぬ淸潔な美しさであつた。

もう日が昇るのか、鏡の雪は冷く燃えるやうな輝きを增して來た。それにつれて浮かぶ女の髮もあざやかな紫光りの黑を强めた。”

(『雪國』川端康成)

赤、白、黑のあざやかな對照。

「澄み上つて悲しいほど美しい聲」をもつ葉子。

しなやかでゐて凛とした駒子の魅力。

色彩、音、光。

五感を刺激される。

“國境の長いトンネルを拔けると雪國であつた。”

夢幻の世界へのいざなひでなくて何であらう...

春されば散らまく惜しき梅の花しましは咲かずふふみてもがも(萬:一七八一)

梅の花しだり柳に折り交へ花にたむけば君に會はむかも(萬:一九〇四)

梅の花我は散らさじあをによし奈良なる人の來つつみるがね(萬:一九〇六)

本日は春立つ日、立春ですね。

少しづゝ日がながくなつてきてゐるのを感じる今日此頃で、これから梅の花の盛りとなつていきますね。

梅を視てゐると春を感ずるとゝもに、いつも何か心の奥底が引き締まるおもひがします。櫻とはまた異つた魅力があり、いつも視れど飽かぬおもひのする花です。

今年もうつくしい梅花を視るのを樂しみにしてゐるところです。

明けましておめでたうございます。

暖冬といふことであたゝかい日がつゞいてゐますね。僕は夏よりも冬が好きな人間で、やつぱり冬はちやんと寒さを感じられる方がいゝです。寒い寒いといひながらあつたかいコーヒーを飮むのが好きなんですよね。一昨日スタバでラテをたのみましたが、屋內を步き廻つたあとでちよつと暑さを感じてしまひ、アイスでお願ひすることにしました。冬はホツトのラテを時間をかけて少しづゝ飮むのがいゝんですけどね。

古來天候不順は人氣の紊れに由るところが多分にあるのではないかと臆はれます。道端に遠慮なくすてられたゴミをみるたびに、そりや自業自得だよなあ、と念はずにはゐられません。

世界に冠たる日本の美しい四季、そのおだやかなうつろひの容をいつまでも大切にしたいと意ふ今日此頃です。

何はともあれ今年も一年どうぞよろしくお願ひします。

皆でよい一年にしてゆきませう!

今年も慌ただしく年末を迎へることゝなりました。

憶ひかへせば種々とあつた一年でした。

自分のなかでいくらか進歩したところもありましたが、やはりあまり想ふやうにゆかず、いま一歩、といふところが多かつたのではないかとおもはれます。しかしながら概觀してみると、とてもよい一年だつたのではないかともおもつてゐます。

僕にとつて今年は何よりも小林秀雄さんにふれたことが一大事でした。これからの人生に多大な影響を及ぼすであらうことは想像に難くありません。小林さんのお蔭でものの見かたや考へかたが、自分なりに少しはふかまつたのではないかなと愚考してゐます。日本が小林秀雄といふ人を有つたことは大變仕合せなことであつた、とつよく感じますね。

來年もまた多くのことを學びたいと意つてゐます。あまり器用ぢやないので、いつものことながらきつと尺進寸退の一年になるのだらうと豫想されます。しかし、近頃ではその尺進寸退の自分の人生を段々と愛することができるやうになつてきました、よい兆候です(笑)

微を積むことを怠らなければきつと大丈夫、といまでは確信してをります。

今年もたくさんの人にお世話になりました。本當にありがたうございます。

また來年も皆でよい一年にしたいですね、どうぞよろしくお願ひします!

“ひさかたの天照る月は神代にか出で歸るらむ年は經につつ”(萬:一〇八〇)

それではまた來年といふことで、よいお年を!!